الغرض من الملخص أدناه هو تسليح عموم القراء، غير المتخصصين، بعدة المعارف والمعلومات الأساسية المتعلقة بالسدود والتنمية، عموما. بعدها ننتقل للحديث بعدسة أكبر عن السودان خصوصا. سنراعي أن يكون بسيطا ولا يطول أكثر من الحاجة، ونرجو النجاح في ذلك. وكملخص فهو اختزال لما هو موجود مسبقا من كتابات مطوّلة حول موضوع السدود لا تحتاج للإعادة بقدر ما تحتاج لتسليط الضوء، وربما بعض الترجمة، فمشكلة الكتابة عن السدود، بالتفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية، أن مكتبتها عامرة ومتاحة، لكن ليس باللغة العربية، حتى الآن.

العبرة الأساسية من الملخص هي أن حجم الدراسات المتاحة اليوم، بتفاصيلها، عن السدود وآثارها وتبايناتها، يكفي أي شخص غير متخصص لكي يكون وتكون ملمّة بصورة وافية بالموضوع، ويمكنها ويمكنه تكوين رأي عتيد ومشروع وفق المعلومات تلك. سنتحدث أولا عن المسائل الفنية الأساسية في تقسيم وعمل السدود، ثم ثانيا عن المسائل الاقتصادية التخطيطية العامة للسدود، ثم ثالثا عن الوضع في السودان تحديدا (مع بعض المقارنات الهادفة مع بلدان أخرى). بخاصة، كما سنرى، فإن السدود الكبيرة – وهي عادة مثار الجدل في ميادين التنمية – هي موضع التركيز.

الملخص استعان بدراسات وتقارير معروفة ومعتمدة وشاملة، في أوساط التنمية والطاقة اليوم، وهي نفسها مبنية على تقييم تاريخ طويل من بناء السدود حول العالم والتعلّم من تجاربها العديدة، سلبا أو إيجابا.

أولا – المسائل الفنية الأساسية:

تتنوع السدود عموما حسب وظائفها وحسب أحجامها. لكن من أجل الاختزال نقول إن عموم السدود المعاصرة تؤدي إحدى أو بعض الوظائف التالية: إنتاج الطاقة الكهروبائية؛ أو توفير وتوصيل المياه (عن طريق تخزينها من مواسم الأمطار لمواسم الجفاف ثم توزيعها عبر قنوات)؛ أو مشاريع الري الزراعي (عن طريق التحكم في مسارات المياه العذبة وخلق قنوات لتوصيلها للمشاريع الزراعية الممتدة)؛ أو احترازا من الفيضانات والتذبذب الشديد لمعدّلات ارتفاع وانخفاض وسريان المياه في بعض المناطق الحساسة (نظرا لمأهوليتها بالسكان أو وجود أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية/سياحية بها)؛ أو تحويل مسارات بعض الأجسام المائية من أجل الاستفادة من أراضي ذات مواقع استراتيجية لأغراض ما؛ أو لتسهيل حركة الملاحة (مثل إقامة سد لموازنة مستوى سطح الماء بين جسمين مائيين، أو شلالات، حتى تتمكن السفن والعبارات من الملاحة عبرهما).

في العادة، يلعب السد الواحد أكثر من وظيفة، حسب موقعه وحجمه وتصميمه والموارد المتوفرة لبنائه وإدارته. لهذا فإنه ليس من الغريب أن أي سد يُبنى للطاقة الكهرومائية، كغرض أساسي، تكون له وظيفة أخرى من شاكلة الوظائف التي ذكرناها أعلاه. بالنسبة للسدود الكبيرة فإن أكثر شيء معتاد سماعه بخصوصها أنها للطاقة الكهرومائية وكذلك أيضا لمشاريع الري.

أما بخصوص أحجام السدود، فهناك السدود الكبيرة، وهي السدود التي يفوق طولها 15 مترا، أو يفوق حجم خزان المياه الناتج عنها مليون متر مكعب، حسب معايير اللجنة العالمية حول السدود.[1] ما دون ذلك فهناك السدود المتوسطة والسدود الصغيرة، وهذه عموما أقل إثارة للضجة من السدود الكبيرة، لأن آثارها البيئية والاجتماعية، وكذلك تكلفتها الاقتصادية، أقل بوضوح. السدود المتوسطة والصغيرة عموما أكثر من السدود الكبيرة في العالم، وتساهم في مشاريع اقتصادية وتنموية كثيرة. مثلا، في حين أن الصين هي أكبر دولة معاصرة في عموم إنتاج الطاقة الكهرومائية في العالم، نجد أن السدود المتوسطة والصغيرة في الصين مسؤولة عن إنتاج 50% من تلك الطاقة في البلاد حتى الآن، مع تخطيط الصين للمزيد من السدود الصغيرة مستقبلا.

ولكي نفهم قضايا إنتاج الطاقة الكهرومائية من السدود بصورة مناسبة علينا أن نكون ملمّين، إلماما أوليا، بأمرين: مقاييس إنتاج الطاقة وكيفية إنتاج الطاقة.

بالنسبة لمقاييس إنتاج الطاقة فهناك مقياسين رئيسيين:

1- الطاقة (energy): وهذه ظاهرة وجودية واسعة الأثر وصعبة التعريف (فكل ما نعرفه عن الكون حتى الآن أنه يتكون من طاقة ومادة، وبينهما علاقة مستمرة بحيث أن الطاقة والمادة يتحولان لبعضهما ويؤثران في بعضهما). لكن في التعريف الفيزيائي المباشر فإن الطاقة هي معيار إمكانية عمل شغل، أو إحداث تغيير في المكان أو الشكل للمادة. وحدات قياس الطاقة منها النيوتن ومنها الجول. لكن بالنسبة للكهرباء واستخدامها فهناك وحدة تبدو غريبة بعض الشيء للوهلة الأولى، وهي الكيلوواط الساعي (kilowatt-hour or kWh). سنرى بعد قليل ميزة هذه الوحدة

.2- القدرة (power): وهذه تشير إلى معدل الطاقة الكهربائية المنتجة أو المستهلكة في فترة زمنية معيّنة. الواط وحدة قياس معتمدة ومتداولة عالميا للقدرة (watt). الواط عبارة عن جول واحد في الثانية، والجول هنا هو وحدة الطاقة، في حين الثانية هي وحدة الزمن. الواط عموما وحدة صغيرة لقياس معدّلات القدرة، خصوصا فيما يتعلّق بالإنتاج (لكنها مناسبة مثلا لقياس معدلات الاستهلاك الصغير). لذلك فهناك الكيلوواط، وهذا ببساطة يعني ألف واط، أي ألف جول في الثانية (وهذا أيضا ليس كبيرا جدا ولكن يكفي للشرح).

فما هو الكيلوواط الساعي إذن؟ بدل أن نقوم بتحويل كمية الواطات التي أنتجناها أو استهلكناها في فترة زمنية معيّنة – نأخذ ساعة مثلا – إلى طاقة فقط، أي إلى جولات، يكفينا أن نضرب وحدة القدرة (power) نفسها بالزمن مرة أخرى، فنتخلص من عامل الزمن (لأننا قسمنا وضربنا على الزمن، وحين نقسم ونضرب على نفس الوحدة يمكننا إلغاؤها من المعادلة تماما). الكيلوواط الساعي إذن هو كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها بواسطة مصدر يعمل لمدة ساعة كاملة بقدرة كيلوواط واحد. هي أيضا كمية الطاقة التي تستهلكها ماكينة بنفس المنوال. مثلا: إذا كان لدينا خرطوش مياه، ولدينا برميل مياه فارغ، وبدأنا نملأ البرميل عن طريق ذلك الخرطوش، سيكون الكيلوواط هو معدّل المياه التي تخرج من الخرطوش في ثانية واحدة، في حين يكون الكيلوواط الساعي هو كمية المياه التي في البرميل بعد ساعة كاملة من خروج الماء المتواصل من الخرطوش – بنفس المعدّل – إلى البرميل.[2] الكيلوواط الساعي وحدة قياس جيدة للإنتاج والاستهلاك معا، لأنها لا تتطلب الكثير لتحويل وحدة القدرة (الكيلوواط) وبذلك فهي مناسبة للتواصل بين المنتجين والمستهلكين (في الفواتير مثلا).

لذلك فحين نسمع عن “سعة” أي سد كهرومائي، ونسمع أن سعة ذلك السد تعادل، مثلا، ميقاواط أو مليون واط – أي ألف كيلوواط – فذلك يعني “القدرة” التي عند السد إذا استعملنا جميع المولّدات التي به في نفس الوقت. أما إذا أردنا أن نعرف عن “كمية” الطاقة التي ينتجها ذلك السد، ففي الغالب علينا أن نعرف كم كيلوواط ساعي ينتجه ذلك السد في السنة مثلا (باعتبار السنة متوسطا مناسبا). ذلك أيضا لأن السدود الكهرومائية لا تشتغل في إنتاج الطاقة 24 ساعة في اليوم على مدار السنة، بل تشتغل بضع ساعات في اليوم في المتوسط.

مثلا، حسب الأرقام المتاحة من إدارة سد مروي بالسودان، فإن سعة السد هي 1250 ميقاواط، وذلك يعني أن مولّدات الكهرباء العشرة في ذلك السد، إذا شغلناها جميعا في نفس الوقت وفق قدرتها المثالية، فإنها ستولّد 1250 ميقاواط. لكن ليس من المتوقع في أي وقت قريب أن يتمكن سد مروي من تشغيل المولّدات وفق قدرتها المثالية، لأسباب عدة، منها أن شبكة الكهرباء الموصولة بالسد غير مهيأة بعد لاستقبال هذه القدرة. لكن تقول إدارة سد مروي إن المتوقع حاليا من السد هو إنتاج “طاقة” بكمية 5.5 تيراواط ساعي (أي 5.5 بليون كيلوواط ساعي). هذا رقم يمكننا استعماله للمقارنة مع السدود الكبيرة المعروفة حول العالم بكمية إنتاجها. باعتبار أن مساحة السطح للبحيرة التي يكوّنها سد مروي هي 800 كيلومتر مربع، يمكن أن نقارنه بسد كبير آخر وحديث البناء أيضا. في الصين: سد زياوان، الذي تم افتتاحه في 2010، سعته 4200 ميقاواط (القدرة المثالية)، وينتج سنويا 19 تيراواط ساعي، في حين يكوّن بحيرة مساحة سطحها 190 كيلومتر مربع.[3] الأرقام كما هو واضح ليست في مصلحة سد مروي، وذلك يعود لعوامل كثيرة، منها اختيار الموقع (طبيعة الجغرافيا والمناخ والجيولوجيا) ومنها قدرة الشبكة الصينية نفسها على استيعاب قدرة إنتاجية عالية بصورة أكثر استدامة (وذلك أيضا لأن الصين لديها مشاريع كبيرة وقطاعات صناعية وتجارية، وبنية تحتية، واضحة وتعرف مسبقا أين سيتم استثمار تلك الطاقة المنتجة، في حين القصة مختلفة مع سد مروي والسودان).

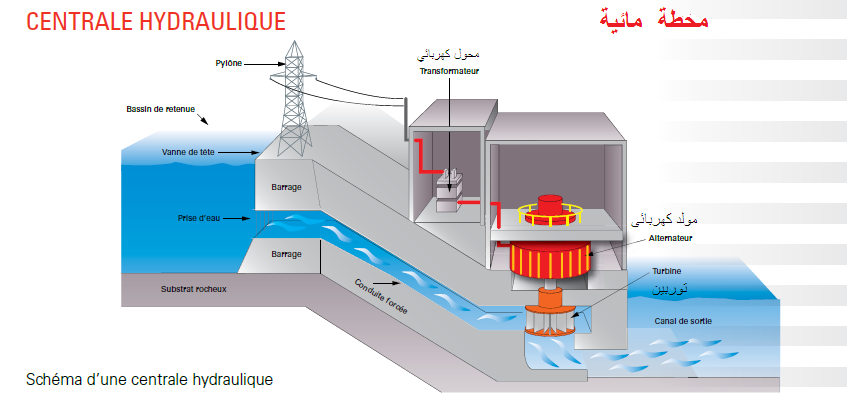

وأخيرا، بالنسبة للمسائل الفنية الأساسية، كيف تنتج السدود الكهرباء؟

من الطرائف التي يتندّر بها بعض العاملين أو الخبراء في مجال الطاقة ما يتعلق بتعجّب عموم الناس، من غير ذوي المعلومات الوافية، من كيفية “استخراج الكهرباء” من الماء، أو من الرياح، أو من ضوء الشمس، أو حتى من الفحم ومن التفاعلات النووية. صحيح أن الطاقة الكهربائية تبدو لغزا للكثيرين، فهي غير مرئية ولكنها قوية وفعالة ومهمة جدا في حيواتنا المعاصرة. لهذا فهناك معقولية في السؤال المحتار: كيف تخرج الكهرباء من المياه؟ كيف تفعل السدود ذلك؟

الفكرة عموما يمكن تبسيطها لدرجة كبيرة: هنالك شيء واحد فقط نطلبه من السدود لإنتاج الكهرباء؛ ذلك الشيء هو قوة اندفاع المياه. كل ما نحتاجه لكي ننتج كهرباء من السدود تحديدا هو استغلال قوة اندفاع المياه لفترات طويلة بفعل تراكم المياه خلف السد وبفعل الجاذبية الأرضية. حين نقوم بحجز كمية كبيرة من المياه وراء حاجز، ثم نقوم بفتح ممرات صغيرة نسبية لتلك المياه كي تمر من منطقة عالية إلى منطقة أدنى، فهنالك قوة كبيرة ومستمرة تأتي من تدافع المياه عبر تلك الممرات. السدود تستعمل قوة الاندفاع تلك تماما كما تستعمل الساقية قوة الثور في تدويرها، أو كما نستعمل نحن قوة أرجلنا في تدوير بدّالات الدراجة. تكون هناك عنفات (أو توربينات) لها رِيَش مراوح بانتظار المياه المتدافعة في تلك الممرات في السدود، وحين تصطدم بها تلك المياه المندفعة بقوة فإنها تحركها، فتبدأ تلك المراوح الكبيرة بالدوران مع استمرار دفع المياه. هذا كل ما نريده من مياه السد لتوليد الكهرباء، وبقية القصة تتشابه في عمومها مع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى كثيرة، مثل الرياح وغيرها. الأمر ببساطة إذن هو استغلال طاقة المياه الكامنة فيها، من وضعها وكميتها، ليتم تحويلها لطاقة حركية (طاقة دوران)، عن طريق هذه المرواح، ثم المراوح بدورها تقوم بتحريك عموم المولّد التوربيني بذلك الدوران. ولأن كل ما نحتاجه من السد هو قوة اندفاع المياه فإن بعض المساقط الطبيعية، كالشلالات الكبيرة، يمكنها توليد طاقة كهربائية بدون سدود.

بالنسبة للكهرباء، فهي تتولّد بعد ذلك، من ذلك الدوران، وفق مبدأ قديم، اكتشفه العالم الشهير فاراداي في القرن السابع عشر،[4] وهو أنه إذا قمنا بتحريك مغناطيس حول سلك موصّل ملفوف (ملف) – أو العكس – فإن هذه العملية تولّد تيارا كهربائيا يمكن استعماله لأداء شغل. هذا يسمى قانون فاراداي أو قانون الحث الكهرومغناطيسي. معظم أشكال الطاقة الكهربائية المستعملة اليوم، في الصناعات والمساكن والمتاجر وغيرها، تتولّد من هذه العملية التي تم اكتشافها في القرن السابع عشر. كل ما في الأمر أن تطوّر التكنولوجيا أتانا بأحجام أكبر من المغناطيسات والملفات، وكفاءات أكبر في حصاد التيار الكهربائي الناتج، وإمكانية التحكم في مقداره واستخداماته. لهذا فاليوم يستطيع البشر مثلا أن يولّدوا طاقة كهربائية من حركة الدراجة، أو بواسطة أيديهم، إذا تم توصيل تلك البدالات بمولّد كهربائي بسيط (أي مغناطيس وملف وموصّلات)، حسب المبدأ أعلاه. لكن كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن أن ينتجها كائن حي محدودة ومرهقة، وكمية الطاقة التي يمكننا حصادها من قوة اندفاع المياه – أو الرياح، إلخ – أكبر بكثير ولا تتطلب مجهودا جسديا مستمرا.

ثانيا – المسائل الاقتصادية التخطيطية:

في اعتبارات المشاريع التنموية، التي تنفق عليها الدولة من ميزانيتها (والتي هي إما من ثروات البلاد أو من ضرائب المواطنين)، أو تستدين ثمنها بحيث يبقى الدين على كاهل المواطنين لعقود قادمة، هنالك دوما معيار واضح في تقييم جدوى أي واحد من تلك المشاريع: ذلك ما يسمى بتحليل التكلفة والفائدة (CBA). ما يعنيه هذا التحليل هو قياس الفوائد أو المنافع المتوقعة من المشروع (أنواعها ومقاديرها) ثم قياس التكلفة التي يتطلبها ذلك المشروع – وتشمل مستويات وأنواع متباينة من التكلفة، لا التكلفة المالية فقط – ثم قياس عموم الفائدة مقابل عموم التكلفة. المشاريع التنموية الناجعة هي باختصار تلك التي تطغى فوائدها على تكلفتها بصورة واضحة ومستدامة.

وفقا لذلك، ما هو رصيد السدود الكبيرة عموما، حول العالم، في حساب التكلفة والفائدة؟ للإجابة على السؤال أعلاه سنستعين بخلاصات بحوث وتقارير ذات مصداقية، ساهم في إعدادها خبراء عالميون في مشاريع السدود والتنمية، من جميع نواحيها. سنستعين بالتقرير الكبير الذي أخرجته اللجنة العالمية حول السدود، في نوفمبر 2000، وهو عبارة عن إطار جديد لاتخاذ القرار بخصوص مشاريع السدود الكبيرة.[5] كما سنستعين بورقة علمية عن بحث ضخم قام به خبراء من جامعة أوكسفورد وتم نشرها في 2014 في دوريّة “سياسات الطاقة” (Energy Policy) ذات الوزن العلمي المعتبَر عالميا.[6] أيضا سنستعين بورقة عمل صدرت عن ورشة في التنمية المستدامة لأمريكا اللاتينية عن السدود الكهرومائية الكبيرة، في نوفمبر 2003، برعاية البنك الدولي.[7] المرجعان الأولان قاما بمسوحات واسعة لكميات كبيرة ومتباينة من السدود الكبيرة حول العالم (مئات السدود)، وتتبعا تاريخها ومعطياتها وإنتاجيتها وكلفتها عبر الزمن، مع تفاصيل تشييدها والقرارات التي تم اتخاذها في تلك القصص. تقرير اللجنة العالمية حول السدود استعان بمساهمات شتى من خبراء السدود حول العالم بلغت فوق 900 مساهمة. المرجع الثالث ركّز على الدروس الكبيرة والمتراكمة من بناء السدود الكبيرة عبر عقود من الزمان كيما يضع معايير أولية يجب أن تستوفيها مشاريع السدود الكبيرة إذا وصلت الجهات المسؤولة، في أي بلد، إلى أنه لا بد منها ولا يوجد أي بديل آخر عنها لتلبية حاجة ملحة للطاقة.

أدناه سنقدّم الخلاصات العامة المشتركة من المراجع أعلاه – ومصادر ثانوية أخرى – في قائمتين. القائمة الأولى تتعلق بجرد الحساب التاريخي العام للسدود الكبيرة في القرن العشرين، بخصوص الفوائد والتكلفة وبعض ملابساتها. والقائمة الثانية تتعلق بالمعايير الأولية التي توافق الخبراء على وجوب مراعاتها في مشاريع السدود الكبيرة إذا كان لا بد منها.

جرد حساب السدود الكبيرة من المراجع أعلاه توصل للآتي:

- من المؤكد أن السدود الكبيرة ساهمت في رفد خطى تنمية بشرية كبيرة في العالم أجمع، عن طريق الطاقة الكهرومائية وعن طريق مشاريع الري. الفوائد التي تم جنيها من السدود الكبيرة فوائد مقدّرة. حاليا تساهم الطاقة الكهرومائية عموما – من السدود الكبيرة ومن غيرها – في توفير 19% من مجمل الطاقة الكهربائية التي يستخدمها العالم.

- في أعداد كبيرة جدا من مشاريع السدود الكبيرة تلك، كانت هناك تكاليف عالية جدا، غير ضرورية وغير مقبولة، تمثلت في تهجيرات مجحفة لمجتمعات كثيرة من مواطنها الأصلية وبدون تعويضات معتبرة، مع مشاكل تسببت للمجتمعات أدنى تيار المياه، وتكاليف باهظة على دافعي الضرائب (من ضمنها الديون التي تبقى لعقود من الزمن)، كما تمثلت في كوارث بيئية كبيرة وبعيدة المدى، أدى عدد منها لإزالة أنظمة بيئية كاملة إزالة لا يمكن استرجاعها.

- اتسمت معظم السدود الكبيرة بغياب العدالة في توزيع فوائدها، ففوائد الطاقة والري من السدود الكبيرة عادة ما تذهب لمصالح الصفوات الاقتصادية والسلطوية في البلدان مع تحمّل بقية الشعب للتكاليف.

- بأغلبية واضحة، وبوتيرة مستمرة منذ البدايات القديمة وحتى الآن، تكون مشاريع السدود الضخمة أكثر تكلفة من الميزانيات المخططة لها مسبقا، كما تكون فوائدها الحقيقية أدنى من المتوقعة مسبقا، وكذلك جداول تنفيذها تأخذ أكثر من المتوقع مسبقا. ورقة خبراء أوكسفورد نظرت إلى 245 سدا كبيرا في 65 دولة، بُنيت خلال 70 عاما بين القرن العشرين والحالي، لتجد أن ميزانية السدود الكبيرة عادة ما تزيد فوق الميزانية الأولى بقرابة الضعف. بهذا الشكل فإن السدود الكبيرة تمثّل ورطة تنموية متكررة، فبعد المضي قدما في المشروع لا يمكن الوقوف في المنتصف حين تبلغ الميزانية المرسومة نهايتها، الأمر الذي يجعل سكب المزيد من الموارد لإكمال المشروع خيارا سيئا لكن غيره أسوأ منه (أي ترك السد بدون إكماله وعدم الاستفادة منه في أي شيء)، ثم بعد كل ذلك يفشل مشروع السد عادة في تحقيق مستوى الفائدة المتوقع منه في الخطة الأصلية (خصوصا في جانب مشاريع الري).[8]·

- بسبب ميزانيتها العالية عموما، عادة ما تكون مشاريع السدود الكبيرة مرتعا للفساد المالي لأطراف السلطة والتنفيذ الضالعة فيها، خصوصا في البلدان التي تغيب فيها مؤسسات شفافية ومحاسبية صارمة.

- في كثير من الحالات – خصوصا في السنوات الأخيرة – تكون هناك بدائل أخرى متوفرة لتوليد الطاقة أقل ضررا وأكثر لامركزية وإمكانية عدالة في توزيع إنتاجيتها، وفي معظمها لم تلق هذه البدائل انتباها وافيا أو دراسة مستفيضة، أي كان هناك تعجّل نسبي في اتخاذ القرار وغياب اطلاع وافي لمتخذي القرار على جميع عوامل المشروع وتكاليفه بعيدة المدى مقارنة بالبدائل. تلك البدائل تشتمل عادة على مشاريع السدود الأصغر والتوليد الكهربائي الموزّع عليها أو مشاريع الطاقة الشمسية (الحرارية والكهروضوئية)، كما تتمثل في ترشيد وكفاءة الاستهلاك الكهربائي بواسطة تغييرات إدارة ومراقبة وممارسة. وما زالت صور بدائل توليد الطاقة تتجدد وتتطور مع تقدم الابتكارات التكنولوجية. إحدى الفوائد الأخرى لمثل هذه المشاريع البديلة أنها بميزانيات أصغر وعوائدها الاقتصادية أسرع إضافة إلى أن فشل واحد منها – إذا حصل ذلك – لن يكون كارثة كبيرة مقارنة بفشل سد كبير.

- في أغلب الحالات لم يكن هناك تقييم وافي للتكاليف البيئية والاجتماعية للسدود، وعليه فهناك إرث طويل من الظلم التنموي والاجتماعي، مع الكوارث البيئية، غائب عن دراسات جدوى السدود الكبيرة. لذلك أيضا فإن معظم تحاليل الفائدة والتكلفة للسدود الكبيرة موضع مساءلة لأنها لم تنجح في إعطاء الوزن الحقيقي لجانب التكلفة، وبالتالي فإن مدى الفائدة الحقيقية للسدود الكبيرة يبقى مجهولا – أي أن الكثير من مشاريع السدود الكبيرة لم تكن لتتم لو كانت تعرضت لتحاليل فائدة وتكلفة صحيحة من البداية. ذلك علاوة على أن معدلات إنتاجية السدود وكفاءتها الفنية نفسها تقل مع السنوات بسبب تراكم العوامل البيئية التي تضر بعمل السدود نفسها (مثل تراكم الطمي في الخزان وقلته أسفل السد، ما يؤدي لتخفيض كفاءة إنتاج السد وكذلك نقص خصوبة الأراضي الزراعية على ضفاف النهر في مجراه أسفل السد).[9]·

- برغم أن الطاقة الكهرومائية عموما طاقة نظيفة، بمعنى أن عملية توليد الطاقة لا تصدر انبعاثات كربون عالية، لكن السدود نفسها ليست مشاريع نظيفة. بل في الواقع يمكن لبعض السدود أن تساهم في انبعاثات غازات دفيئة – المسببة لتغيّر المناخ الكوكبي – أكثر من بعض مولّدات الوقود الأحفوري. ذلك يعود لخزان المياه الذي تنتجه السدود الكبيرة، فهو يؤدي لانبعاثات غازات دفيئة بأشكال عدة: في الأول حين تغمر بعض السدود مساحة ضخمة من الأشجار والغطاء الأخضر، فبسبب ذلك ينبعث الكثير من ثاني أكسيد الكربون الذي كان محجوزا في تلك النباتات. ثانيا حين تبدأ تلك النباتات بالتحلل تحت المياه، وفي غياب الأكسجين، فهي تبعث الكثير من غاز الميثان (وهو غاز دفيئة آخر أكبر أثرا من ثاني أكسيد الكربون). عملية غمر النباتات لا تحصل مرة واحدة فقط، ذلك لأن كمية الماء تنحسر في خزان السد مع مواسم الجفاف، فتنمو النباتات على أطراف الخزان، ثم يتم غمرها مرة أخرى في موسم الأمطار أو الفيضانات. يقول بعض العلماء أن هذه الدورة السنوية تعني أن السدود الكبيرة تقوم فعليا بتحويل ثاني أكسيد في الهواء إلى ميثان، والميثان أقوى بعشرات المرات من ثاني أكسيد الكربون في حبسه لحرارة الشمس في الأتموسفير (الاحتباس الحراري). إضافة لذلك فإن تكوّن الخزان خلف السد يعني تكوّن مساحة سطح مائي أكبر بكثير مما مضى، وبالتالي فسيرتفع معدل التبخر السنوي منه، وبخار الماء غاز دفيئة آخر يوضع في الحسبان (خصوصا الزائد عن الأجسام المائية الطبيعية). بناء على ذلك فإن السدود الكبيرة ليست بالضرورة صديقة للبيئة أو فعالة في التأقلم مع ظاهرة تغير المناخ.[10]

وبالنسبة للمعايير الأولية المتفق عليها بخصوص الحالات التي يكون فيها خيار السد الكبير لا بد منه:

- أكثر القرارات كفاءة، حتى الآن، في تقليل مضار السدود الكبيرة – وليس التخلص من مضارها تماما – هو الاختيار المدروس، الحكيم والمتأني، لموقع السد. على سبيل المثال فإن اختيار الموقع يمكن أن يكون له أثر كبير في تقليل مساحة الأرض التي سيغمرها الخزان مقابل كمية الطاقة التي سيولّدها السد، وبالتالي تقليل مضار السد الكثيرة التي ذكرناها آنفا. أيضا تفيد الخبرة المتراكمة من بناء السدود الكبيرة أن السدود المنشأة في الروافد العلوية لمجاري الأنهار أقل أضرارا بيئية واجتماعية (واقتصادية)، بينما السدود المنشأة على الجذوع الرئيسية للأنهار هي الأكثر إشكالية وأضرارا.

- من المهم جدا استنفاد النظر إلى جميع البدائل الأخرى الممكنة لتفادي بناء سد كبير. في كثير من الأحيان، إن لم نقل معظمها، فإن هنالك بدائل أفضل وأكثر استدامة، لتوليد الطاقة ومشاريع الري، من السدود الكبيرة. بعض التقانات التي ترفع كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استعمال وتوفير المياه ربما تكون أفضل بكثير، من الناحية الاقتصادية عموما، من مشروع سد كبير للري.

- لا بد من إجراء تقييمات محايدة وموضوعية وصارمة للآثار البيئية والاجتماعية، وما يترتب عليها من إجراءات لا بد أن تكون في غاية الشفافية والكفاءة – مثل إعادة توطين بعض المواطنين وتعويضهم بشكل مجزي. لا بد أيضا من إجراء تحاليل فائدة وتكلفة حقيقية وواقعية ومحايدة، بدل التعجل في ترجيح كفة بناء السد، لأنه من الناحية الاقتصادية والتنموية فقد يكون السد مكلفا أكثر مما هو مفيد. وأحيانا قد تكون الفوائد الاقتصادية للأرض المغمورة، من الزراعة أو النشاط السياحي مثلا، أكثر عموما من الفوائد الاقتصادية للسد الكبير.

- كلما كان هناك إشراك أوسع في اتخاذ قرار مشروع سد كبير، وكلما كانت هناك شفافية أعلى ومحاسبية أكثر صرامة، وكلما كان هناك زمن كافي من تداول الفكرة والتخطيط لعواقبها ورعاية مصالح المتضررين، كلما ارتفع احتمال الموضوعية والمستوى المُرضي والاستدامة بخصوص قرار السد. وكلما قلّ إشراك المواطنين في اتخاذ القرار بخصوص المشروع – خصوصا المجتمعات المتضررة من غمر الأراضي – كلما كان مشروع السد أكثر ضررا وسوءً وتغييبا للتحليل الموضوعي الصحيح للفائدة والتكلفة.

- من الصحيح أن ليس كل السدود الكبيرة شر، فبعضها استطاع أن يقلل كثيرا من أضراره مع تقديم الكثير من الفوائد. لكن الواقع الآن هو أن معظم السدود الكبيرة ليست مشاريع مؤكدة الفائدة، وكثير منها جاء بخسائر أكثر من فوائد. لذلك يجب التخلص من الصورة النمطية عند جموع من السياسيين والاقتصاديين والمهندسين التي تصوّر السدود الكبيرة كمشاريع تنموية ممتازة عموما. في عقود ماضية كانت مشاريع السدود مظنة أنها صور ممتازة من صور الحداثة والتقدم التكنولوجي والتنمية، خصوصا في البلدان النامية، لكننا اليوم نقف على رصيد كبير من التجارب المتراكمة التي أثبتت أن السدود الكبيرة ليست كذلك، بل هي كثيرا ما تكون صورا شائهة من صور التنمية، كما أنها كثيرا ما لا تكون حلولا تنموية مستدامة.

حين نضع بالاعتبار قائمة الخلاصات أعلاه، وهي نتاج تراكم التجربة البشرية مع السدود الكبيرة، نستطيع أن نرى بوضوح أن السدود الكبيرة مشاريع إشكالية جدا وتستحق الجدل الكبير حول جدواها، ولا غرو أنها اليوم تلقى مستويات كبيرة من المعارضة، كمّا ونوعا، خصوصا في البلدان النامية ومن طرف تجمعات وحركات ومنظمات شعبية وغير حكومية وعالمية كثيرة.

ثالثا – الوضع في السودان:

بالنسبة لمشاريع السدود الكبيرة الأخيرة في السودان، فلا يمكن لمن هم متابعون ما يجري منذ سنوات أن يقولوا أن أيّا من المعايير الأولية التي ذكرناها أعلاه – بخصوص استقصاء مشاريع السدود، وبخصوص الدراسة الحصيفة والموضوعية والمحايدة، وبخصوص الإشراك العام في القرار،والشفافية والمحاسبية، وبخصوص المراجعة المستفيضة للبدائل الممكنة – تم استيفاؤها.

علاوة على ذلك فإن إعلام الدولة السودانية يزيد من حجم المشكلة عن طريق الإصرار على التبجيل المجاني لمشاريع السدود والاستمرار في التعامل معها كما كانت تتعامل معها حكومة الهند قبل عقود مضت، حين كان الإعلام الهندي الرسمي يصوّر السدود الكبيرة على أنها “المعابد الحديثة” للهند الحديثة، إلى أن جاء اليوم الذي استوعبت فيه قيادات كبيرة في الهند حقيقة التكلفة والخسائر الكبيرة التي جرت للبلاد من وراء مشاريع السدود الكبيرة. تتابعت الأحداث في الهند إلى حين وقف يوما ما، في 1988، رئيس وزرائها راجيف غاندي،[11] ليصرّح علنا بأنه “يمكننا أن نقول بثقة إن الجماهير لم تكسب شيئا منها [أي من مشاريع السدود الكبيرة]… لقد سكبنا مالا كثيرا فيها، ولم يرجع ذلك على الشعب بشيء: لا ري، ولا زيادة في الإنتاج، ولا تحسن في معيشتهم.”[12] الحكومة السودانية بدل أن تستفيد من التجربة الهندية، فتبني عليها وتكون أكثر حذرا، نجدها اليوم وكأنها تريد استنساخ تلك التجربة، “حذو القذّة بالقذّة”، بدون أي حكمة.

والواقع اليوم أن معظم الدول التي اشتهرت بالسدود الكبيرة في العقود الماضية تقوم الآن بمراجعات كبيرة لتاريخها ذلك. الصين، على سبيل المثال، كأكبر بانية للسدود الكبيرة في العالم، صارت تتجه بوتيرة واضحة وملحوظة عالميا نحو مشاريع السدود الصغيرة والتوليد الكهربائي اللامركزي منها، ومشاريع الطاقة المتجددة الشسية والهوائية، مع تقليل موجة السدود الكبيرة، حتى صارت الآن الرائدة الأولى عالميا – ومنذ سنوات – في أعداد وأحجام مشاريع الطاقة المتجددة عموما، مثل الشمسية والهوائية والسدود الصغيرة.[13] ذلك ونلاحظ أن الصين أساسا لديها كمية كبيرة من الأنهار الكبيرة، والوديان العميقة، والأراضي الكثيرة الصالحة للزراعة على غير ضفاف الأنهار، والمناخ العام على مدار السنة الذي لا يؤدي لكميات تبخر ضخمة للمياه من الخزانات. كل هذه الميزات بخلاف الوضع في السودان، حيث هناك نهر كبير واحد، والنشاط الزراعي الذي يقوم على ضفافه ضخم، والمناخ فيه حار جدا معظم السنة بصورة تجعل تبخر المياه من خزانات السدود بكميات ضخمة جدا. أما البرازيل، والتي تستمد معظم طاقتها من المشاريع الكهرومائية، وتتمتع بطبيعة ومناخ وموارد مائية سمحت لها بتشييد الكثير من السدود الكبيرة، مثل الصين، هي الأخرى صارت الآن تقوم بمراجعة حذرة لتاريخها مع السدود الكبيرة كما تعالت حركات المجتمع المدني والخبراء الفنيين والبيئيين فيها في معارضة قوية للسدود الكبيرة.

ثم هنالك مسألة أخرى جوهرية جدا، وهي إشكالية الربط التلقائي، الظني، الافتراضي غير المدروس، بين التنمية الاقتصادية ومشاريع الطاقة الكهربائية. ذلك الربط التلقائي الذي يزعم أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية في بلاد نامية اليوم بغير زيادة توليد الكهرباء، أي أن زيادة الكهرباء شرط أولي لزيادة الإنتاج الاقتصادي – الصناعي والتعديني والزراعي والتجاري، إلخ. يجب لفت النظر إلى أن هذه نظرة مقلوبة للتنمية الاقتصادية. البلدان التي نمت اقتصاديا وصناعيا وزراعيا في القرن العشرين – خصوصا تلك التي كانت فقيرة ومستقلة حديثا ثم شقت طريقها نحو التنمية، للمقارنة بالسودان – لم تشترط تعميم الطاقة الكهربائية في شبكة وطنية مركزية قبل الشروع في نهضات زراعية وصناعات زراعية وأنشطة اقتصادية أخرى (مثل السياحة) بل هي بدأت بكل ما هو متاح من الأنشطة والموارد المتاحة حالا ومن ثم استطاعت النمو اقتصاديا لتلبية حاجتها للمزيد من الكهرباء لاحقا وتدريجيا.[14] هذا الوصف ينطبق على الصين كما ينطبق على البرازيل كما ينطبق على الهند، كما ينطبق على غيرها من البلدان التي يتطلع إليها بعض السودانيين المؤيدين لمشاريع السدود التي تقوم بها الحكومة حاليا. الشيء الملفت للنظر أن الحكومة السودانية لا توضح حتى الآن أي وجهات ومشاريع صناعية واضحة ومخططة مسبقا تبرر أهمية إنشاء سدود طاقة كهرومائية حاليا وغمر مناطق لديها إمكانيات اقتصاد زراعي كبيرة جدا لو تم استثمارها. كل ما يبدو أن الكهرباء الجديدة هذه متجهة إليه هو تلبية حاجة القطاع السكني والتجاري، وبعض الصناعات الثانوية أو البسيطة، في العاصمة والمناطق الحضرية الأخرى في وسط السودان. هذا تصرف يفتقر للحكمة في أقل تقدير، لأنه يحاول تغذية قطاع غير منتج – القطاع السكني والخدمي التجاري – عن طريق قتل فرص قطاع آخر منتج ومهم جدا: القطاع الزراعي في المناطق التي غمرتها السدود الجديدة وستغمر منها المزيد لو استمرت.

مثلا، سد مروي تم تمويله بواسطة قروض واستثمارات مالية من جهات خارجية، من الصين والخليج العربي، وعليه فكان المنطق يقول إن كهرباء سد مروي ستتجه نحو مشاريع اقتصادية إنتاجية واضحة المعالم ومعروفة ومخطوطة مسبقا، بحيث أن العائد من تلك المشاريع يذهب إلى تسديد ديون سد مروي كما يؤدي عموما للنهضة الاقتصادية بالبلاد. بخلاف ذلك فإن سد مروي فقط يعني دينا ضخما على كاهل الشعب السوداني سيستمر معه لعقود مستقبلية، وبذلك فهو عقبة أمام الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة، لا العكس. للأسف فإن وجوه توجيه كهرباء سد مروي، وحسب وحدة تنفيذ السدود نفسها،[15] لا توضح حتى الآن ماهية المشاريع الاقتصادية التنموية التي ستذهب لها كهرباء السد. الجدير بالذكر أن الميزانية التي وُضِعت لسد مروي في البداية كانت 1.6 بليون دولار، ولكنها الآن، وتصديقا لما جاء في التقارير العالمية التي ذكرناها آنفا، ارتفعت لتصل إلى 2.7 بليون دولار، حسب وحدة تنفيذ السدود نفسها.[16]

أما عن الآثار والحفريات، والثروة التاريخية الموجودة في المناطق المغمورة حديثا في السودان – حتى لا نرجع للماضي الآن بخصوص بحيرة ناصر وما غمرته من تراث سوداني عريق بقيمة كبيرة – ففي الواقع ليس هناك أشخاص يقولون ببساطة لا نريد تنمية اقتصادية وفقط نريد الحفاظ على آثارنا وحفرياتنا، واتركونا وشأننا في أوضاعنا الحالية. لا أحد وسط المجتمعات المهمشة تنمويا يقول ذلك وبهذا التبسيط. الأشخاص الذين يحاولون توصيف حركة المعارضة الأهلية للسدود، من جانب أهل تلك المناطق التي هددتها أو غمرتها السدود، أنها مجرد عواطف ومحبة للتراث الذي لا ينطق وللأرض فقط لا غير، هم أشخاص لا يواجهون الحقائق في مستواها. فالواقع أن ما يعترض عليه أهالي تلك المناطق هي أنهم يرون أن أراضيهم ستذهب منم سُدى بدون أن فوائد تنموية حقيقية لهم وبدون أي تعويضات محترمة أو عائد اقتصادي حقيقي للبلاد ككل يمكن أن ينظروه ويستفيدوا منه في المدى الواضح. هذا بالإضافة إلى أن لهم تجارب طويلة مع هذه الحكومة – مثل بقية الشعب – تجعلهم لا يثقون بها. لكن، مع ذلك، فالآثار لا يستهان بها لأنها باختصار ثروة اقتصادية كامنة، ورأسمال اجتماعي ضخم، لا بد من حسبانه في حسابات التنمية البشرية، التي هي أساس وهدف التنمية الاقتصادية. يكفي أن نقول إن الآثار كما نعرف اليوم إنما هي محور قطاع سياحي ضخم ينتظر من يستثمر فيه كي يثمر. إذا نظرنا إلى الجارة مصر، مثلا، أو إلى أي بلدان أخرى لديها مناطق وشواهد أثرية تشبه ما لدى مناطق النوبة في السودان، فيمكننا حساب العائد السنوي للاقتصاد الوطني من القطاع السياحي فيها. فهل الحكومة السودانية، ومؤيدو السدود، واثقون من أن سدود الطاقة الكهرومائية هذه أثمن فائدة، اقتصاديا وتنمويا، من ثروات المناطق المغمورة، الزراعية والسياحية والاجتماعية؟ ومن أين لهم بثقة كهذه أصلا في حين لم تقم أي دراسات جدوى جادة لتحليل الفائدة والتكلفة لهذه السدود؟

ما نراه من تعامل الحكومة مع المجتمعات المتضررة من بناء السدود الكبيرة، بتعالي وتغييب وانتهاك واضح للحقوق، وما نراه من تجاهلها للمنادات الصادرة من جهات مستقلة، غير المستفيدة أو متضررة، حول المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية الكثيرة والمتنوعة للسدود، بما يجعلها موضع مساءلة كبيرة في حساب الفائدة والتكلفة،[17] يكفي لأن نستنتج أن الحكومة السودانية الحالية لا تتصرف بمسؤولية وكفاءة وشفافية تجاه مشاريع السدود الكبيرة. وعلى العموم فإنها حكومة ليست التنمية من أولوياتها، فهي تنفق الأغلبية العظمى من ميزانيتها على القطاع العسكري في الدولة، في حين تنفق نسبة ضئيلة جدا – بالغة الضآلة – على الصحة والتعليم، وفي حين تقوم بتدمير مشاريع زراعية كبيرة، مثل مشروع الجزيرة، نجدها تدعم قطاعات ثانوية مملوكة لمنتسبيها، مع الاستمرار في جذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع لا تعود على الشعب في مؤشرات تنموية واضحة، ولا تساهم في دعم البنية الأساسية للاقتصاد الوطني. هذا من حيث رصيدها في مجال التنمية فقط (ولا نريد أن ندخل لرصيدها السياسي وملفات الفساد فيها حتى لا نخرج عن موضوعنا الآن). من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، فحكومة السودان الحالية لا تقود دولة بأولويات تنموية بشرية، ولا حتى بخطط اقتصادية تنموية.

لأجل كل ذلك، وأكثر، نقول إن أي شخص يؤيد الحكومة السودانية الحالية في قرارات إنشاء السدود الكبيرة إنما يتصرف تصرفا غير مسؤول، حتى لو كان موقفه الموضوعي العام إيجابيا من السدود (وخصوصا السدود الكبيرة). ولذلك أيضا نقول إن حركات المناهضة للسدود في تلك المنطقة، مهما كانت دوافعها ومهما كان حجم معلوماتها الحالية، فهي صاحبة الموقف الأسلم والذي يستحق التضامن. الموقف في عمومه بسيط، لأن الذي يؤيد قيام حكومة غير مسؤولة – كما أظهرنا بالدلائل والمؤشرات – بمشروع له آثار واسعة وعميقة تبقى لأجيال، هو بالضرورة يتصرف تصرفا غير مسؤول. حتى من يؤيد قيام السدود يستطيع أن يرى بوضوح أن جميع معايير دراسة الجدوى وتحديد وجه استعمال الطاقة وتبرير الإنتاجية والسبل الكافية لجبر الضرر الاجتماعي والبيئي، إلخ، كل هذه لم تقم الحكومة السودانية بها، ولم توضحها وليست هناك مصادر يمكن أن يذهب لها الناس لاستبانة الموضوع، ولدينا سوابق واضحة ومشهودة في هذا الأمر. فالبالتالي لم يبق سوى أن هذه الحكومة تتعامل باستهتار ومصالح آنية مع مشاريع ضخمة وليست هزلا. وفق ذلك فإن أي شخص يحاول أن يتظاهر – لنفسه أو للناس – بأن حكومة كهذه قادرة على اتخاذ قرارات عسيرة كهذه، وتليها بتخطيط ومتابعة متسقة، هو شخص يسترخص مصائر المواطنين والأرض والمستقبل، قاصدا أم لم يقصد. قرارات التنمية المستدامة والمشاريع الضخمة تحتاج لحكومة تنموية راشدة، وهذه الحكومة فاشلة في هذه المعايير تماما. [18]

وأخيرا، وقد طال هذا المكتوب أكثر بكثير مما أردنا له (لكن يبدو أن استبانة الموضوع من معظم جوانبه الأساسية كان مهما كيما يكون المكتوب معقولا وبمصداقية مناسبة)، وقد كانت هناك أمثلة كثيرة راودتنا الرغبة في سردها هنا لتبيان بعض الفداحات الكبيرة المتعلقة بقصص السدود الكبيرة، الأمر الذي ينفي عنها أي صفة أسطورية تجعلها تبدو كأنها دوما مشاريع حميدة ومفرحة لأهداف التنمية (بل عادة ما تكون عكس ذلك، ويبدو واضحا أن قصة السودان مع مشاريع السدود الحديثة تنتمي لتلك القائمة). عموما يُستحسن أن نختم هذا المكتوب بذكر عدد من بدائل إنتاج الطاقة في السودان، حسب ظروفه وموارده، وهي بدائل نراها تستحق النظر بعين الجدية والدراسة المتأنية:

- الطاقة الشمسية الحرارية: السودان مليء بمساحات شاسعة، غير مأهولة وجافة، وتستقبل على مدار السنة كمية كبيرة من حرارة الشمس المباشرة. مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية قادرة على إنجاز محطات بسعة قد تزيد عن 300 ميقاواط، كما يمكنها أن تستمر في الإنتاج لساعات أطول في اليوم من السدود الكبيرة، الأمر الذي يجعلها قادرة على إنتاج كمية كبيرة من الطاقة تضاهي إنتاج بعض السدود الكبيرة وتزيد.

- طاقة الرياح: وهذه يمكنها أيضا الاستفادة من المساحات الشاسعة الموجودة في أراضي السودان بدون عوائق رياح وتستقبل رياحا قوية بما فيه الكفاية على مدار السنة. مزارع الرياح – كما يطلق عليها، وهي مجموعة كبيرة من توربينات الرياح – وحسب أحجامها قادرة أيضا على إنتاج كميات كبيرة من الطاقة تزيد على تلك التي ذكرناها عن الطاقة الشمسية الحرارية، وعلى كثير من السدود الكبيرة. مثلا أكبر مزرعة رياح حاليا موجودة في الصين وسعتها 6000 ميقاواط مع التخطيط لرفع تلك السعة إلى 20,000 ميقاواط مع بلوغ العام 2020. نفس تلك المزرعة تنتج حوالي 90 تيراواط ساعي في السنة، وهي كمية طاقة تضاهي أضخم السدود الكهرومائية في العالم اليوم (وقد تكفي دولة كاملة من الدول الصغيرة وأقل استهلاكا من الصين).

- المشاريع الكهرومائية الصغيرة: من السدود الصغيرة والمتوسطة، وكما ذكرنا فهذه تختلف كثيرا عن السدود الكبيرة في آثارها البيئية والاجتماعية، بل إنها يمكن أن يقال عنها صديقة للمجتمعات أكثر لأنها تنتج طاقة يسهل استهلاكها محليا وبذلك تخدم المجتمعات المحلية بدل أن تذهب عنهم إلى شبكة الكهرباء المركزية والتي تعطي الأولية للعاصمة والمناطق الحضرية. كما ذكرنا أيضا فإن هذه المشاريع هي الآن تشهد ارتفاعا كبيرا حول العالم، لنفس الأسباب التي ذكرناها هنا من صداقتها للبيئة – حسب موقعها ودراسة جدواها – مع موجة المراجعة للسدود الكبيرة أيضا والبحث عن بدائل لها. السدود الكهرومائية الصغيرة ليست بالضرورة صغيرة جدا، فهي قد تحتمل محطات توليد طاقة بسعة تصل إلى 20 ميقاواط أحيانا، وهي سعة كافية لتلبية احتياجات بلدة متوسطة الحجم، في دولة نامية، بقطاعاتها السكنية والاقتصادية.

- لا بأس أيضا من استعمال الوقود الأحفوري الموجود في السودان – الفحم والنفط – في مشاريع مجمّعات صناعية ذات نشاط إنتاجي. فالبلدان النامية حاليا لا يُتوقّع منها أن تتوقف تماما عن إنشاء أي مشاريع توليد طاقة أحفورية، بل من المتوقع منها أن تفعل ذلك في مساعيها التنموية. لكن المتوقع منها أن تكون أكثر حكمة وترشيدا ومرحلية في استخدامها واختيار طرق استهلاكها.

- لا بأس أيضا من شراء الكهرباء من جيراننا الأكثر إنتاجا، إذا احتجنا، وقد يكون ذلك حلا أكثر حكمة اقتصاديا لبعض الوقت، فحتى اليوم مثلا نجد أن فرنسا تبيع كميات كبيرة من الطاقة التي تنتجها لجاراتها الأوروبيات،[19] فهل ذلك يعني أن تلك الجارات ضعيفة اقتصاديا وتنمويا لأنها ما زالت تشتري طاقتها من الخارج؟ ليس الأمر بالضرورة كذلك في عالم اليوم، فالتكامل الاقتصادي المناطقي قد يكون أكثر استدامة أحيانا من خيارات الإنتاج المحلي التام، حسب الظروف. على العموم هذا أيضا خيار يمكن أن يكون أفضل من خيار بناء سدود كبيرة على النيل.

قصي همرور – أبريل 2016

[1] أحد الشرطين أو كلاهما يكفي لتصنيف السد كسد كبير. هناك معايير أخرى تدخل في حالات خاصة، لا ضرر من تجاهلها في هذا الملخص.

[2] للمعلومية العامة، فالكيلوواط الساعي يساوي 3.6 مليون جول من الطاقة.

[3] هنا قائمة، موقع ويكيبيديا، حول أكبر سدود العالم إنتاجية كهربائية.[4] مايكل فاراداي لم يتعلم الفيزياء أو الهندسة أكاديميا، بل بدأ صبيا معاونا عاديا في معمل، لكن شغفه الخاص مع نبوغه الاستثنائي في تصميم التجارب المعملية لاكتشاف وتفسير الظواهر الفيزيائية جعله يصبح أشهر علماء زمانه في بريطانيا وأحد أهم علماء الفيزياء حتى اليوم.

[5] World Commission on Dams (2000, November). “Dams and Development: A New Framework for Decision-Making.” London: Earthscan Publications Ltd.

[6] Ansar, Arif, Bent Flyvbjerg, Alexander Budzier and Daniel Lunn (2014). “Should we build more large dams? The actual costs of hydropower megaproject development.” Energy Policy, 69: 43–56.

[7] Ledec, George, and Juan David Quintero (2003, November). “Good Dams and Bad Dams: Environmental Criteria for Site Selection of Hydroelectric Projects.” Working Paper 16 of the Latin America and Caribbean Region Sustainable Development. Produced by The World Bank, Latin America and Caribbean Region Environmentally and Socially Sustainable Development Department (LCSES).

[8] على سبيل المثال فإنه برغم أن 96% من سدود الهند إنما هي سدود ري في الأساس، إلا أن دراسات اللجنة العالمية حول السدود وصلت لخلاصة أن الأراضي التي استفادت من تلك السدود ساهمت فقط بـ10% من إجمالي إنتاج الهند للغذاء. إضافة لذلك فإن الكثير من ناقدي السدود يرون أن حتى تلك الـ10% لا تعني أن تلك الأراضي ما كانت ستكون منتِجة لولا السدود، لأنها كانت ستستعمل بدائل ري أخرى عموما.

[9] Teodoro, Cristian, Wüest, Alfred & Wehrli, Bernhard. 2006 (March 23rd). Independent Review of the Environmental Impact Assessment for the Merowe Dam Project (Nile River, Sudan). Switzerland: Eawag, the Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology.

[10] Graham-Rowe, Duncan. “Hydroelectric power’s dirty secret revealed.” New Scientist, Daily News: 24 February 2005.

[11] ابن إنديرا غاندي وحفيد جواهرلال نهرو، رئيس الوزراء الأول للهند المستقلة والذي كان من المتحمسين جدا للسدود الكبيرة.

[12] Khagram, Sanjeev (2004). Dams and Development: Transnational Struggles for Water and Power. New Delhi: Oxford University Press. page 60.

[13] Renewable Policy Network for the 21st Century (REN21) (2015). “Annual Reporting on Renewables: 10 Years of Excellence.” Renewables 2015 Global Status Report.

[14] قصي همرور (2015). السلطة الخامسة: من أين تأتي التكنولوجيا؟ (حول توطين التكنولوجيا وعوامل الاجتماع والبيئة والتنمية). الجيزة: دار أوراق للنشر والتوزيع.

[15] هنا موقع سد مروي، ضمن وحدة تنفيذ السدود: نبذة عن المشروع.

[16] موقع وحدة تنفيذ السدود، السودان. المشاريع: سد مروي.

[17] مثل التقييم المستقل – المذكور آنفا هنا في الهامش رقم 9 – الذي قدمته المنظمة السويسرية “إيواق” للبحوث المائية (Eawag Aquatic Reearch) للآثار البيئية والاجتماعية والحفرية، والتي تؤدي بدورها لآثار اقتصادية وفنية، لسد مروي. لكن بطبيعة الحال قامت بذلك التقييم بدون أن يكون عندها قدرة على التواجد في أرض الحدث، فاستعانت بالعلماء البيئيين في فريقها، واستعانت بتقييمات تخص أداء وآثار السد العالي المصري خلال العقود الماضية، للوصول لنتائج. قامت أيضا شركة لامهاير الألمانية بعمل تقييم كهذا، ولكن شركة لامهاير ليست مستقلة إذ أنها شاركت في تشييد

سد مروي، وقد قضت الجهة السويسرية بأن تقييم شركة لامهاير كان ناقصا ومختلا، كما هو متوقع.

[18] عموما أيضا، وإذا اعتبرنا فقط المؤشرات العالمية الأولية المتفق عليها لتقييم أداء التنمية الاقتصادية لأي دولة، فهي: التضخم، ومعدل النمو الاقتصادي، ونزول معدلات البطالة، ونزول معدلات الفقر، وزيادة مستويات العدالة الاقتصادية والتقارب بين دخول المواطنين. بالنسبة لهذه المؤشرات وحدها فإن النظام الحاكم في السودان، كما هو معروف، نظام فاشل تنمويا بلا نزاع، وعبر أكثر من عقدين من الزمن، أي أنه لقي فرصة كافية.

[19] وفرنسا تنتج حوالي 75% من طاقتها نوويّا. وكذلك إقليم أونتاريو الكندي ينتج حوالي 50% من طاقته نوويا، وهو إقليم في دولة صناعية متقدمة ويعادل حجم اقتصاده ومساحة أراضية وتعداد سكانه دولا أخرى صناعية ومتقدمة. لم نتحدث عن إمكانيات الإنتاج من الطاقة النووية في هذا المكتوب لأنها خارج المنطقة المعقولة المرتبطة بموضوع هذا المكتوب، لكن من المناسب أن نقول هنا، في النهاية، إن الطاقة النووية لديها فرصة أن تكون مساهمة بصورة أكبر في الطاقة العالمية في المستقبل القريب، فهي لديها خواص كثيرة جيدة، منها أنها عموما قليلة المساهمة جدا في انبعاث غازات الدفيئة ولذلك فيمكن اعتبارها “طاقة نظيفة”، لولا المخاطر المعروفة عنها طبعا. بيد أن هذه المخاطر قد يتمكن البشر من احتوائها بصورة شاملة ومطمئنة جدا في المستقبل القريب عن طريق المزيد من الابتكار التكنولوجي في هذا الميدان (وهو عمل يجري الآن على قدم وساق). عموما حاليا فإن الطاقة النووية فعليا حاضرة ومنتجة في أكثر من بلد حول العالم، كما رأينا، ومعايير السلامة فيها متطورة باستمرار، وقد نحتاج لها أكثر في المستقبل، خصوصا وأن استهلاك البشر عموما للطاقة مستمر في الزيادة الشديدة مع استمرار تعقد مجتمعاتهم وتعقد تقاناتهم وتنامي طموحاتهم.