(تم النشر مسبقا، عبر الوسائط، في 19 و20 أبريل، وفي صحيفة التغيير الالكترونية في 21 و22 أبريل، 2022)

(1-2)

قبل قليل، شاهدت بيانا باسم “تجمع أحياء امبدة السبيل”، وهو بيان في مجمله إيجابي وفي خط لجان المقاومة الذي نؤيده. بيد أن هنالك شيئا لفت انتباهي أكثر من المعتاد، وهو اختيارهم لصفة “دولة رعاية اجتماعية مدنية ديمقراطية” باعتبارها “الدولة البنحلم بيها” [نص البيان، وبوستر البيان، في التعليقات]. وفي إطار التفاكر المستمر نعتبر دي فرصة للحديث عن الفرق بين دولة الرعاية الاجتماعية، من ناحية، والدولة التنموية من ناحية أخرى، والسودان محتاج ياتو واحدة.

دولة الرعاية الاجتماعية، أو دولة الرفاه (welfare state) إحدى مخرجات تيار الديمقراطية الاجتماعية (social democracy)، وهو تيار يقع على التخوم بين الرأسمالية والاشتراكية. في ندوة حول الديمقراطية الاجتماعية، في ديسمبر الماضي، ذكرنا أن “داخل تيار الديمقراطية الاجتماعية، هنالك اتجاه رأسمالي وهنالك اتجاه نحو الاشتراكية”. ومن الناحية العملية يمكن أن نقول إن دولة الرعاية الاجتماعية أقرب للرأٍسمالية المروّضة – أو الرأسمالية التي نحاول ترويضها – منها للاشتراكية. بعض الأساتذة في الاقتصاد السياسي، مثل ديفد قارلاند (David Garland)، يؤكدون أن دولة الرفاه ليست معنية برعاية الفقراء وإنما بتقديم خدمات عامة وضمانات اجتماعية للطبقة الوسطى مدفوعة بالضرائب، وكما يقول كارل بولاني فإن دولة الرفاه وظيفتها توفير ترياق مؤقت للاهتزازات الاجتماعية والاقتصادية (والسياسية تبعا لذلك) التي يسببها اقتصاد السوق، وليس توفير بديل حقيقي له. بعبارة أخرى: دولة الرفاه مهمتها جعل الرأسمالية أكثر كفاءة، وليس تجاوز الرأسمالية نحو الاشتراكية. مينارد كينز، أحد المهندسين الاقتصاديين لدولة الرفاه، كاد يتفق مع بولاني في ذلك الوصف.

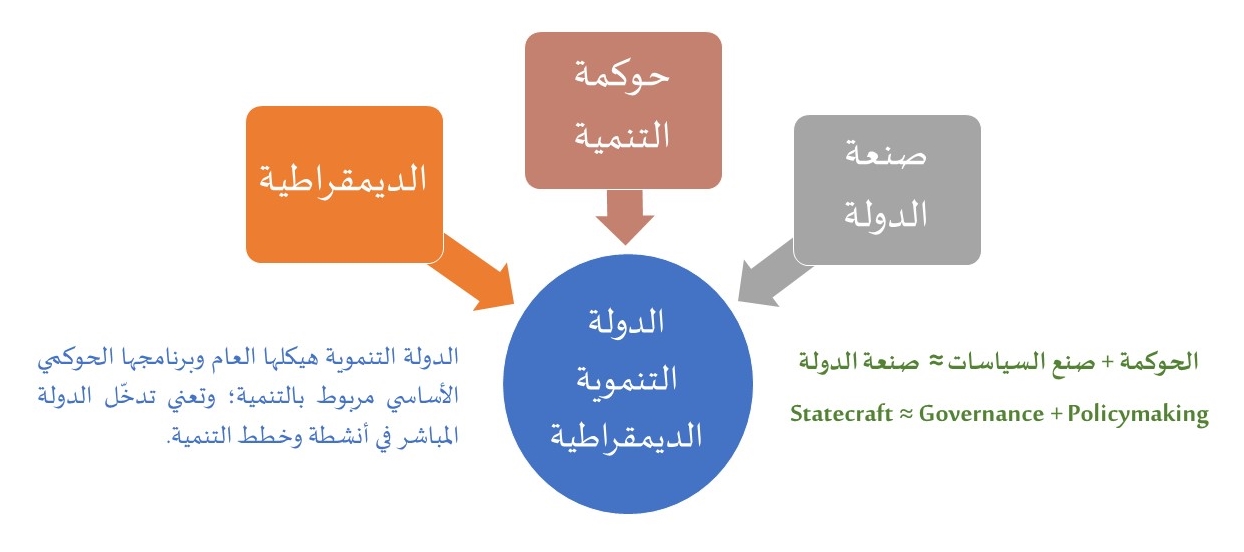

أما الدولة التنموية (developmental state)، فهيكلها العام وبرنامجها الحوكمي الأساسي مربوط بالتنمية؛ وتعني تدخّل الدولة المباشر في أنشطة وخطط التنمية. تقوم الدولة التنموية بالإمساك بدفة القيادة للاقتصاد بحيث تنظّم قوى البلاد وفق رؤية تنموية—تلك الرؤية تقول الدراسات ذات الصلة إنها عادة ما تكون معنيّة بتوسيع الفوائد التنموية لتشمل قطاعا واسعا من السكان وتبتعد عن تلبية مصالح فئات ضئيلة فحسب. ورغم أن معظم نماذج الدولة التنموية في العالم تتبع خط “الاقتصاد المختلط” (mixed economy) – رغم أن بعضها يتسمى بالاشتراكية، أو بالطموح للاشتراكية – إلا أن أهم معالمها القريبة من الاشتراكية هو توسيع الحصول على الفوائد التنموية وضبط قوى السوق حتى لا تطغى على الأهداف التنموية العامة.

وفق ما جاء عاليه، فنحن مع الدولة التنموية (وخاصة الدولة التنموية الديمقراطية) كإطار للدولة التي نريدها، ومع التنمية كمشروع وطني للتغيير. وفي الواقع نرى أن سؤال دولة الرعاية الاجتماعية سؤال مبكّر على السودان، لأننا حتى لو اخترنا دولة الرعاية الاجتماعية فذلك سيتطلب شروطا ليست متوفرة اليوم في السودان، وهي شروط توطّن وتقدّم علاقات الإنتاج الرأٍسمالية وتقدم مستويات الاقتصاد العام وفقا لذلك.

(2-2)

المقال الصغير الذي جاء بالأمس، بنفس العنوان أعلاه، أثار ردود فعل ونقاشات استدعت مقالا ثانيا. وموجز النقاشات التي استحقت الاهتمام أن لجان المقاومة لولاية الخرطوم تداولت الخيارات بين تبني مصطلح “دولة الرعاية الاجتماعية” (دولة الرفاه) وبين تبني “الدولة التنموية”، ثم في ميثاقها وصل الخيار لاستعمال الاصطلاح الأول؛ بيد أن مسار النقاش كان متأثرا أكثر بميراث السلطة الانتقالية 2019-2021، حيث أن مصطلح “الدولة التنموية الديمقراطية” تبنّته تلك السلطة، ثم كان أداؤها لا يشجع لجان المقاومة على استعادة نفس المصطلح، فاللجان تسعى لتمييز التغيير الذي تنشده من نمط “التغيير” الذي أخذ فرصته في الفترة الانتقالية 19-21 (واتضح أنه لم يكن تغييرا ذا معنى أو أثر).

هذه نقطة مهمة، وتستحق العودة والتأمل. من ناحية، كنّا نعرف أن لجان المقاومة اهتمت بتدارس نموذج الدولة التنموية الديمقراطية، فقد كنا جزءا من ذلك التدارس، والآن لعله حان الوقت للنقاش العام حول لماذا تم اختيار دولة الرعاية الاجتماعية في النهاية (ولا نقصد بالنهاية أن ليست هنالك فرصة للمراجعة، فقط نهاية جولة من التداولات، وهي جولة كبيرة بلا شك لكنها ليست نهائية).

بعد التعريف الذي قدمناه للمصطلحين، في المقال الأول، والذي يوضّح، وفق أدبيات الاقتصاد السياسي ودراسات التنمية، أن دولة الرفاه ليست مختلفة في المقاصد عن الدولة التنموية فحسب (رغم أن هنالك مساحة تداخل مقدّرة بينهما) وإنما هي أيضا تحتاج لتوفر شروط ليست متوفرة اليوم في السودان، “وهي شروط توطّن وتقدّم علاقات الإنتاج الرأٍسمالية وتقدم مستويات الاقتصاد العام وفقا لذلك.” لذلك فدولة الرفاه توصف بها عادة مجموعة من الدول المتقدمة تنمويا، أو ما يسمى بالبلدان المتقدمة صناعيا (industrialized countries)، خاصة في أوروبا الغربية (كما هي حاضرة في دول مثل كندا واستراليا ونيوزيلندا واليابان، على تفاوت حضورها في كل دولة). أيضا، بعد تعريف الدولة التنموية، ومعرفة أن معظم الدول التي تحوّلت من مستوى “العالم الثالث” إلى “العالم الأول” في العقود الأخيرة (أو من مستوى الاقتصاد متدني الدخل إلى الاقتصاد متوسط/عالي الدخل) اتخذت نموذج الدولة التنموية، وأنه النموذج الذي يسجّل عودة واهتماما أكبر حاليا وسط البلدان النامية، وأن ذلك النموذج، لذلك، أقرب لوضعنا في السودان وأقرب لطموحاتنا (كما أنه نموذج ديناميكي يسمح بالخصائص المحلية أن تتشكل وتتفرّد)؛ بعد ذلك، نحتاج لمراجعة الأسباب التي جعلت لجان المقاومة تنحاز لدولة الرعاية الاجتماعية.

في كتابات تعود إلى 2020 وما بعدها (منذ كتاب “حوكمة التنمية”، الباب الأول، الفصل الثالث، الصفحات 59-60) وفي مداخلات ونقاشات أخرى (أخرها ندوة جرت في 16 أبريل الماضي)، تحدثنا عن أهمية التفكير في خط الدولة التنموية، كما تحدثنا عن أن السلطة الانتقالية 19-21 في السودان فعلا أعلنت أنها تبنت نموذج الدولة التنموية الديمقراطية، ولكنها في الممارسة لم تتجاهله فحسب إنما طبّقت عكسه عمليا. قلنا إن هنالك علامتين واضحتين تتميّز بهما الدولة التنموية، وهما: (1) تنظيم آليات السوق عبر ضوابط وسياسات اقتصادية مدروسة وموجّهة، ومن أهمها السياسات الصناعية؛ و(2) العمل على تصميم وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى (flagship projects)، تؤدي في المدى المتوسط والبعيد إلى زيادة مؤشرات التنمية العامة، وذلك مهم لأن قدرة الدولة على الاستثمار الكبير وطويل المدى – أي الذي لا ينتظر عوائد/أرباح في المدى القصير – أكبر من قدرة القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي)، خاصة في البلدان النامية. (من نماذج ذلك ذكرنا أن إحدى دول آسيا – جمهورية الصين (تايوان) – ركّزت على 10 مشاريع بنية تحتية كبيرة، لجميع البلاد، في عقد السبعينات، وأن تلك المشاريع لوحدها آتت عائدا تنمويا كبيرا في الثمانينات والتسعينات). من تلكما العلامتين، يتضح أن السلطة الانتقالية في السودان لم يكن لها أي حظ من الدولة التنموية سوى كلمات خرجت من أفواه رئيس الوزراء وبعض ذوي المناصب الدستورية؛ مجرد كلمات لا أكثر.

(وهذه فرصة لنقول إن هنالك اصطلاحات ومفاهيم أخرى استعملتها السلطة الانتقالية، على لسان بعض منسوبيها، ثم لم يكن لها أي أثر في التنزيل على أرض الواقع، في أي مستوى يؤبه له: مثل الاقتصاد المؤسسي، ومثل التنمية الصناعية، وإصلاح الخدمة المدنية، والحوكمة والسلام، إلخ. كما يمكن أن نسترجع بعض المصطلحات والأدوات التي استعملتها قوى الحرية والتغيير حتى استنفدت صبر الشعب منها وكرهها أو كاد يكرهها كذلك، مثل “المصفوفة”…. ولا يمكن هنا تفويت فرصة الحديث عن البدلة الاشتراكية التي كرهها قطاع كبير من الشعب السوداني بسبب الكيزان الذين لم يخترعوها ولم يحسنوا لبسها حتى).

لذلك، ولأسباب عدة، ينبغي أن نهتم كثيرا بالتمييز بين ما يقوله البعض وبين ما يفعلونه، كما ينبغي أن نميّز بين المصطلحات والمفاهيم ذات التجربة التاريخية والعالمية وبين ما يجرى مجرى اللسان فقط عند بعض من لا نريد أن نشبههم. وهنا لا ينبغي أن نلوم العاطفة التي جذبتنا نحو أن نحاول تجنب التشبه بميراث التجارب الفاشلة في السودان (حديثا وقديما) فهذه في حد ذاتها عاطفة صحيحة، وهي توجّه الفكر وتشحذه نحو تجنب تكرار الأخطاء، لكن علينا مزاوجة العاطفة الصحيحة بالفكر الجاد، حتى نخرج من دائرة الأماني (أو التفكير الرغبوي) إلى دائرة الدرس والتخطيط، والعمل المبني عليهما.

وللحديث شجون….