في الأيام الماضية، تناقلت الوسائط السودانية، وتناولت، بعض القصص المتنوعة التي تضمنت عددا من الشخصيات السياسية والثقافية المعروفة، تضمنت التقاط صور فوتوغرافية تجمع أحد العساكر أعضاء انقلاب 25 اكتوبر 2021 مع أحد الذين انقلبوا عليهم من الحكومة الانتقالية، إذ زار الأوّل الثاني، وعلى وجوههم المودة والبشاشة؛ كما تضمنت أحاديث عن لقاءات ومبادرات مغلقة، خارج التغطية الإعلامية وخارج السودان، يؤمها نفرٌ مختارون ويهدفون للخروج بتوصيفات وحلول للمأزق السوداني الراهن؛ كما تضمنت أحاديث عن مبادرات ومحاولات تسوية مع سلطة الانقلاب تخوضها جهات سياسية عبر وساطات خارجية، كيما تقدّم المخرجات لاحقا للشعب بعد اكتمال الصورة؛ كما جاءت هذه القصص وسط سطوة إعلامية لأخبار النقابات المهنية (professional associations) على حساب النقابات العمالية (labour unions) والتي لا تكاد تجد اهتماما ملموسا من الإعلام ومن المبادرات آنفة الذكر. كما هو واضح فليست هنالك حادثة واحدة، كما أن هذه الأحداث ليست جديدة ونادرة، أو مقتصرة على المرحلة الحالية من مسيرة السياسة السودانية. هذه الأحداث مؤشر فقط، ونتيجة أو تمثّل، من تمثلات عديدة، حاليا وقديما، لمرض عضال يحوم في دائرة الصفوة السودانية، منذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم.

وهذا الأمر ليس ممارسات شخصية – أي يمكن توجيه الأصابع بخصوصه لأشخاص معيّنين وتحميلهم كل الوزر – بل ثقافة وسط الصفوة، وهو ليس شأن يخصهم إنما يؤثر في حيوات الناس الذين يتشاركون معهم حق النفاذ لهذه الأرض ومواردها ومؤسساتها، تأثيرا مباشرا. لنتخيّل أن الفرق بين سلطة دولة جاءت إثر تغيير دفع الشعب ثمن الحصول عليه قائمة من الشهداء والجرحى والمفقودين والمكلومين، وبين سلطة قامت بالانقلاب على ذلك التغيير، ليس فرقا كبيرا، لدرجة أن رؤوس السلطتين يزور بعضهم بعضا في منازلهم، و”يتواجبون” على الطراز الاجتماعي السوداني اللطيف، ماذا يعني ذلك؟ بالتأكيد لا يعني أن هؤلاء الناس فاقدي الحساسية تجاه ما يراه الشعب رحلة مصير فحسب، إنما يعني كذلك أنهم حساسون تجاه أولويات أخرى، هي من شأن الصفوة، سواء كان أعضاء تلك الصفوة في السلطة المباشرة للدولة أو في قمة هرم المعارضة في الفترة الزمنية المعنيّة.

وليت حال مثقفينا، البعيدين من السلطة السياسية المباشرة، بأفضل من هذا. لمثقفينا أيضا دوائرهم ونواديهم المغلقة (والتي قد لا يُحسَب المرء “مثقفا” في موازينهم إلا بعد دخولها)، وعندهم فإن علاقات تلك النوادي (المترابطة بعضها ببعض) أكبر أولوية من علاقات العمل وسط الجماهير. وبحسن نية أحيانا، وسوء نية أحيانا أخرى، يعيدون إنتاج تلك العلاقات والدوائر والأندية، جيلا وراء جيل. ذلك بجانب العلاقات والترابطات بين المثقفين وبين الرموز السياسية من جهة أخرى (وكذلك التداخل بين الدائرتين، فلدينا شخصيات هم مثقفون وساسة في إهاب واحد).

وهذا المشهد الصفوي ليس حصرا على السودان، إنما هو حال الصفوات في المجتمعات الحديثة عموما، ولا يخرج من تلك التدابير إلا اليقظون أو المغضوب عليهم (وأي يقظ هو مشروع “مغضوب عليه”، عاجلا أم آجلا). مثلا، في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يتحدث الساسة الديمقراطيون والجمهوريون للجماهير بالخطابات والمشاعر الحاشدة، التي تجعل تلك الجماهير في حالات استقطاب عالي، نجد في الواقع أن أولئك الساسة يتحدثون ويتلاقون بين بعضهم أكثر مما يتحدثون مع الجماهير، ويأكلون معا ويحتفلون معا، أكثر مما يندمجون مع ناخبي أحزابهم، كما يسكنون على مقربة بينهم وكما يذهب أطفالهم لنفس المدارس ونفس الجامعات. سواء كانت تلك اللقاءات بينهم في الكونغرس أو العشاءات الدبلوماسية أو السفرات الخارجية وهوتيلاتها، إلخ، فهي لقاءات اجتماعية يتبادلون فيها الاهتمام بمصالحهم وطموحاتهم هم. ليست مبالغة إذن حين نقول إنهم بطبيعة علاقاتهم تلك يتعاطفون فيما بينهم – كصفوة – أكثر مما يتعاطفون مع بقية “المواطنين” الذين يمثلونهم في هياكل الحكم. وفي السودان، هذا التمثّل المستفز أسوأ من مجتمعات أخرى كثيرة، عندما ننظر لحال السودان البلد وحال المواطن السوداني الحالي، أي عندما ننظر لحجم التحديات والمشاكل، من جهة، وممارسات الصفوة من جهة أخرى.

وهذا لا يعني أن هؤلاء الصفوة أشرار، بالمعنى السينمائي، ولا يعني أنهم لا يعرفون ما هي الوطنية وما هي مصلحة البلد، إنما يعني أنهم يرون كل ذلك وفق مرآتهم، فمصلحة البلد إنما هي في ما يتوافق ومصالحهم (ولذلك يتجه تفكيرهم في الحلول السياسية بما يضمن لهم استمرار مواقعهم الصفوية أو ارتفاعها، فمن يعرف مصلحة هذا البلد أكثر منهم؟)، والوطنية هي حبهم لعلاقات المجتمع وهياكله التي هم فيها صفوة، وكذلك فتقديرهم لصفات وكفاءات وأطروحات بعضهم بعضا أكبر من تقديرهم للآخرين، لأن أولئك أقرب لهم وأكثر حميمية. (لذلك تجدهم أحيانا يتحدثون بكل الكلام العطر والجميل عن أحدهم، إذا مرض أو توفي، سواء أكانوا قبل ذلك متنافسين أو متوائمين، ويعددون مناقبه و”تضحياته” الجمة في سبيل الوطن والقيم، بينما هي في مجملها مساهمات وتضحيات قد لا تتجاوز ما بذله وما خاطر به أحد المواطنين من خارج الصفوة، من الذين ليست لديهم امتيازات متوارثة ومكتسبة ساعدتهم وليس لهم بواكي فصيحي اللغة وكبيري الإعلام). فالمشكلة هنا ليست نوايا الناس وموازينهم الخاصة، إنما المشكلة هي هياكل ومؤسسات اجتماعية تعيد إنتاج نفسها رغم كل مضارها على حياة ومصالح الأغلبية الساحقة في المجتمع. ولذلك فمن ذر الرماد في العيون أن يقال لنا إن هؤلاء “ناس كويسين” بينما نحن نتحدث عن نقد وهدم مؤسسات وهياكل اجتماعية ضارة.

ثم فوق كل ذلك، رُزِئنا في السودان بغياب الرؤية الواضحة، وغياب الانضباط الفكري والتنظيمي، وتكثّف الشللية، وسط الصفوة، بمقادير أكبر مما هي عليه في مجتمعات أخرى كثيرة. فتخيّل صفوة تحب أن تحافظ على كل امتيازات الصفوة في مجتمعها ثم هي فاشلة – أو كما قال منصور خالد – في أن تلعب الدور الذي تلعبه الصفوات في المجتمعات الأخرى، في مضمار الدفع بعجلات الحداثة والمؤسسية والاستقرار الاجتماعسياسي. قصة عجيبة.

——–

ضعف القدرات وضعف الخيال، يجعلان تكرار التجارب من ميزات الصفوة السودانية (أي معظمهم). ثم تتفاقم المشكلة عبر مجاملة بعضهم بعضا، وتزكية بعضهم بعضا فوق الاستحقاق أمام المجتمع (رغم تناحرهم وتخاصمهم فيما بينهم)، وتضليل الجماهير حول ضعفهم ذلك بالأقلام والإعلام. ثم هم مع دورانهم في التكرار ينزعجون من أي اختراقات خارجة عن دوائرهم ومألوفهم، ولذلك يكون رد فعلهم المعتاد عليها إما التجاهل أو التبخيس، أو المحاربة.

“وحين كان الجمهوريون في مناشيرهم وكتيباتهم يهاجمون الحركة الوطنية بنفس القدر الذي يهاجمون به الاستعمار الإنجليزي وينعون عليها جهلها ووصوليتها، كانوا أيضا يتنبؤون بمصير الاستقلال الذي لا تتولاه أحزاب واعية ذات برامج إصلاحية مدروسة ومذهبية في الحكم محددة، وكنا نقول إنه ما ينبغي أن يكون قصارانا محاربة الاستعمار وبكل سبيل كما كان الشعار الشائع في ذلك الوقت، وكنا نقول إن الإنجليز قد يجلون غدا ثم لا نجد أنفسنا أحرارا ولا مستقلين لأن الاستقلال والحرية لا تجيء إلا نتيجة للحكم الواعي الرشيد، وذلك أمر لا يتفق اتفاقا وإنما يجيء عن تعمد وتوخّ ودراسة واعية، وكانت صيحاتنا تذهب أدراج الرياح.”

–محمود محمد طه، 1958، صحيفة أنباء السودان“التفكير المعوج بالتمني من صفات الطفولة؛ الأطفال يتمنون ولا يفكرون. والعاطفة أشرف من أن يُنسب ليها هذا العمل، لأنه العاطفة في الحقيقة هي وقود الفكر. العاطفة تتسامى بالفكر، والفكر يطهّرها وينقّيها ويجعلها إنسانية. نحن كثيرا ما نقول “ده كلام عاطفي” و”ده حل عاطفي”…. أنا أحب أن نصحح الوضع بان نقول إنه المسائل أقرب إلى التمني والأحلام منها إلى التفكير والدراسة.”

–محمود محمد طه

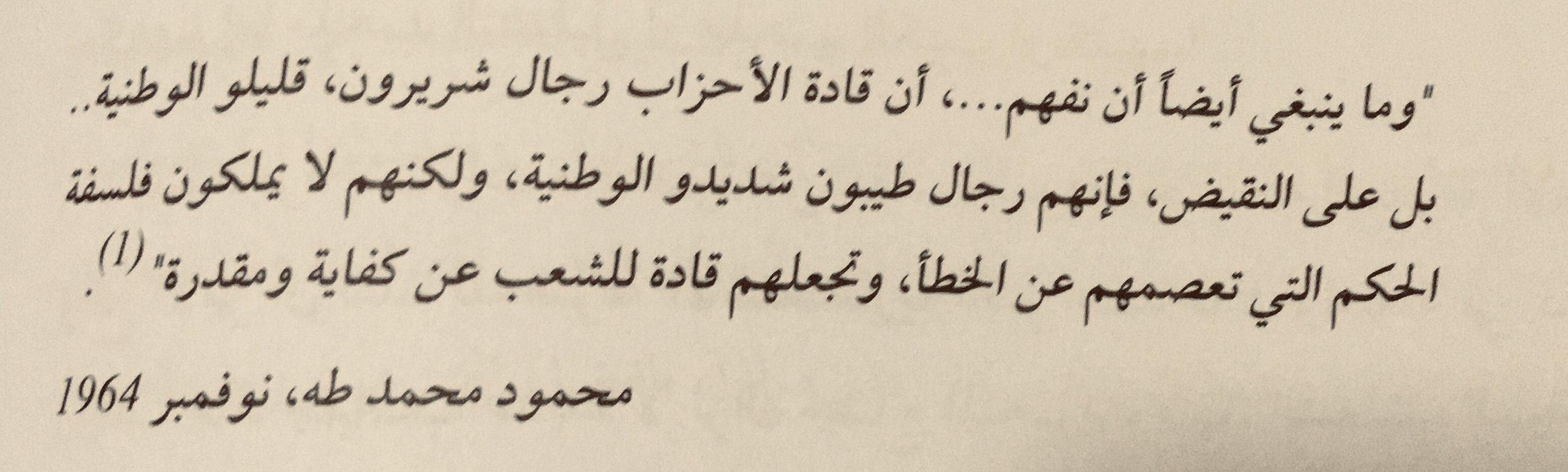

[الاقتباس، في الصورة، من كتاب “محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان” لعبدالله الفكي البشير، 2020، الخرطوم: دار باركود]

..