كيف تبرر المؤسسات وجودها؟

(التفكير كوكبيا والممارسة محليّا)

(1)

من سنن التاريخ الاجتماعي البشري أن أي مؤسسة مجتمع يتم بناؤها، لوظيفة ما، أو أي فكرة ذات قدرات تحريك جماعي عالي، إذا برزت وصارت ذات وزن، سوف تصبح ميدانا من ميادين صراع السلطة في المجتمع. بالنسبة للمؤسسة فإن الفئات صاحبة السلطة، في السياق التاريخي، ستسعى للسيطرة عليها لتؤدي وظيفتها وفق مسارات الحفاظ على تلك السلطة وتأكيدها. وبالنسبة للفكرة فلن يمضي وقت طويل قبل أن تحصل محاولة وضعها في قوالب مؤسسة أو مؤسسات، ثم يُتنازَع عليها وظيفيا وسلطويا كما يجري لبقية المؤسسات.

(2)

هذه السنَة تطال جميع المؤسسات، إذ ليس هناك شيء مودع في المؤسسة نفسها يعصمها تلقائيا من ذلك المصير. على سبيل المثال، أوضحت الدراسات التنموية أن عددا من التعاونيات الزراعية والخدمية في بعض المجتمعات النامية والصناعية، يحصل لها تحوّر في هياكل الإدارة بحيث تصبح أكثر فائدة لكبار المزارعين (أي أهل الأرض الزراعية الأكبر والجيوب الأغرق) وكذلك للرجال (باعتبار السلطة الذكورية) بحيث أن النجاح الاقتصادي الممكن لتلك التعاونيات لا ينعكس على مساواة أكبر في توزيع السلطة والدخول بين عضوية تلك التعاونيات [المصدر: كريمر وسندر وأوكُباي، 2020، التنمية الاقتصادية الافريقية: براهين، ونظريات، وسياسات. دار جامعة أكسفورد]. وهذه الاكتشافات لا تشمل كل التعاونيات بطبيعة الحال (فللتعاونيات إرث مستمر ومعروف في تمديد العدالة)، لكن من يعيش في تلك المجتمعات التي تم فيها اختطاف التعاونيات سيسهل عليه أن يؤسس لخطاب أن التعاونيات مؤسسات سلطة، وربما يقول إن علينا التخلص منها أو بناء مؤسسات مختلفة تماما. كذلك من المعروف في التاريخ قصص ‘مأسسة’ الأديان وتطويعها لصالح سلطة الأمر الواقع، مثلما هو معروف أنها – أي الأديان – تظل مستودعا لخطابات تحريك الناس ضد السلطة القائمة، خاصة كلما انحرفت السلطة عن المبادئ والقيم الأساسية التي رفدتها تلك الأديان في عهودها التأسيسية.

(3)

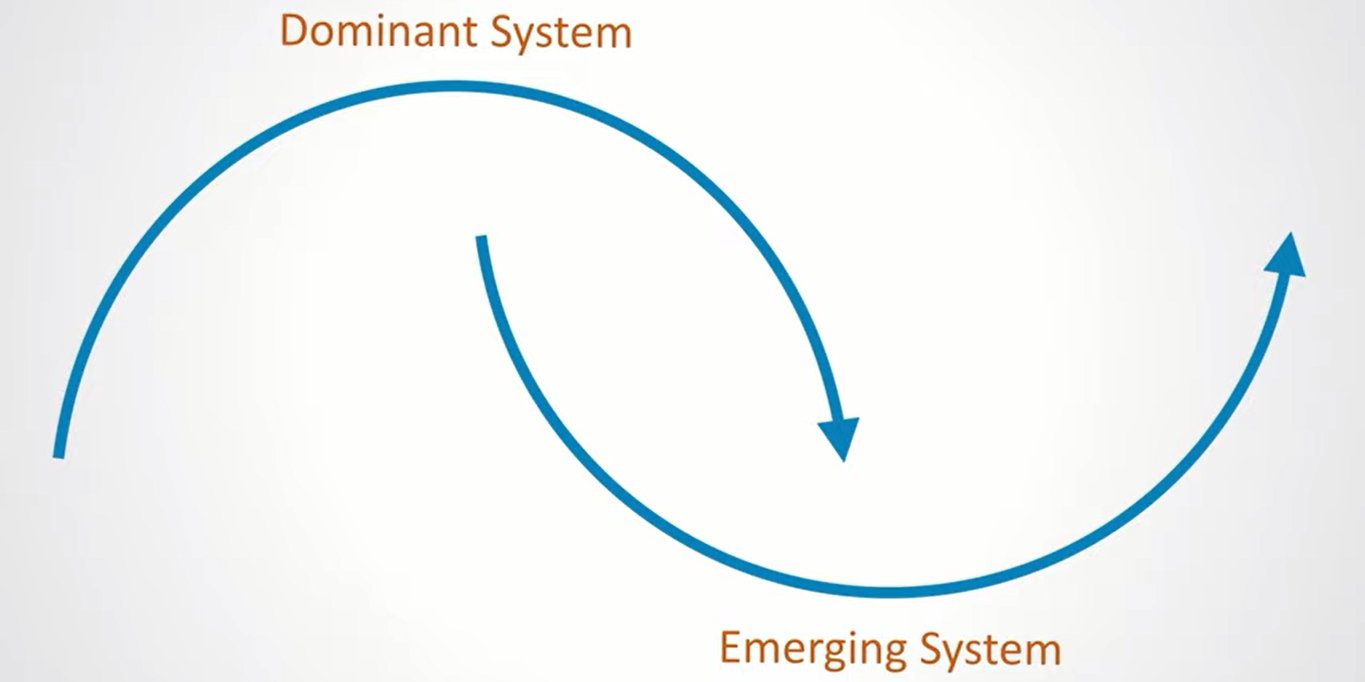

من سنن التاريخ كذلك أن الثورات الاجتماعية الكبيرة، أي التي تحدث تغيّرات كبيرة في علاقات السلطة وعلاقات الإنتاج، لا تفعل ذلك بالضرورة عبر إعادة اختراع كامل للمؤسسات الاجتماعية الموروثة من النظام القديم، بل تقوم في العادة بمزيج: تستبدل بعض المؤسسات أو تلغيها (سريعا أو تدريجيا) وتُبقي على بعض المؤسسات مع إحداث تغييرات كبيرة فيها (سريعا أم تدريجيا)، أي تستبدلها من داخلها وتستفيد من الأصول السابقة (assets) والقوام السابق للمؤسسات، فلا تعيد اختراع العجلة وإنما تطوّر وظيفتها وتغيّر ميكانزماتها. وكل هذا يحصل وفق السياق التاريخي، أي أن الثورات الاجتماعية محكومة كغيرها من أفعالنا وطموحاتنا بمعطيات التاريخ الذي لا نستطيع تجاوزه ببساطة وإنما نشتغل وفق معطياته وأدواته حتى نتحرك في تغيير الواقع وتغيير تلك المعطيات. ومن أفضل التعابير عن ذلك ما جرى في كتابات ماركس في حق ثورة البرجوازية على الإقطاعيين، فقد وصفها ماركس وإنجلز بأنها “ثورة” في زمانها، فهي فعلا أحدثت نقلات كبيرة في علاقات السلطة وعلاقات الإنتاج في المجتمع، وفتحت طاقات المجتمع البشري وإمكاناته الابتكارية (التكنولوجية والقانونية والثقافية، إلخ) على احتمالات لم تكن ممكنة (بل لم يكن بالوسع تخيّلها) في ظل نظام الإقطاع، كما أنها أحدثت تغييرات فلكية بين واقع القوى العاملة في زمن الإقطاع وواقع القوى العاملة وقدراتها وطموحاتها في زمن الرأسمالية. (ولا نحتاج في هذا المقام إلى التذكير بأن ماركس وإنجلز، واشتراكيون آخرون، لم يكيلوا السباب فحسب للرأسمالية، بل وصفوا دورها التاريخي وصفا منصفا، لدرجة أن بعض كتابات ماركس تبدو كالإعجاب بالرأسمالية في مقابلة النظم السابقة لها، ثم إدراكا لضرورة تجاوزها ثوريا نظرا لمشاكلها الموروثة هي كذلك ومع تصاعد تناقضاتها الكبيرة عبر حركة التاريخ). لكن تلك الثورة الرأسماليةلم تقم بتغيير كامل للمؤسسات الموروثة من عهد الإقطاع، إنما استبدلت بعضها وألغت بعضها وأبقت على بعضها مع إحداث تغييرات كبيرة فيها، كما جاء عاليه. ومن أهم ما ورثته الرأسمالية من نظام الإقطاع هو نموذج الدولة الويستفالية الأوروبية الذي ظهر في القرن السابع عشر الميلادي، والذي استلمته الرأسمالية من الإقطاعية ووهو ما زال صغير العمر نسبيا، فتبنّت الأصول السابقة (assets) والقوام العام لهذا النموذج، ثم غيّرته بصورة كبيرة، عبر مراحل، بحيث أننا لو عدنا للقرن السابع العشر، والثامن عشر، ونظرنا لأحوال الدولة الويستفالية وتركيبتها في أوروبا حينئذ، ثم جئنا ونظرنا لأحوالها وتركيبتها مع نهايات القرن التاسع عشر وسطوة الاستعمار الأوروبي على العالم، لوجدنا أنفسنا أمام نموذجين يكادان يكونا مختلفين تماما، ثم لو قمنا بمقارنة أخرى بين دول ذلك الوقت وبين النظام العالمي الذي فُرِض على العالم بعد الحرب العالمية (الأوروبية) الأولى، وميلاد عصبة الأمم، ثم الحرب الثانية وميلاد نظام الأمم المتحدة، لوجدنا أنفسنا أمام تغيّرات ضخمة في المشهد العالمي، وفي المشاهد المحلية في مجتمعات ما بعد الاستعمار، وفي مجتمعات أوروبا نفسها.

[نفس الشيء، بصورة أخرى، نجده في الثورة الصناعية، وبعض منتجاتها، فقطار المحرك البخاري كان قفزة في المواصلات والنقل في عصره، لكن الآن هناك فرق فلكي بين قطار المحرك البخاري والقطارات الكهرومغناطيسية المعلّقة، بحيث ليس هناك تشابه تكنولوجي أساسي في تحريكهما وقوتهما إلا تشابه المظهر والقوام العام لمعنى القطار، فذلك قطار وهذا قطار، وشتان بين الاثنين]

وما يهمنا من كل هذا، حاليا، هو النظر إلى أهمية وقوة الفعل التاريخي للمجموعات البشرية، الذي يستطيع إحداث تغييرات مهولة في واقعها المحلي والعالمي، ثم هو مع ذلك (ورغم ذلك) “معقول” – من العقال – بمعطيات السياق التاريخي الذي ينطلق منه، فلا يستطيع القفز على أدوات الواقع المتاحة وإنما يتخيّرها ويجوّدها ليحدث بها نقلات تاريخية من الواقع نحو المستقبل…. وهذا فعل فيه واقعية وفيه خيال، معا، إذ لا يتخلى عن شروط الواقع من أجل الطموح العالي، ولا يتنازل عن الطموح العالي لصالح “التصالح” مع شروط الواقع. ولعل هذا ما يميّز بين ثلاثة: الموقف المحافظ، والموقف الثوري، والموقف الرغبوي، فالموقف المحافظ لا يطلب تغييرات كبيرة في أوضاع الواقع الحالية، والموقف الرغبوي يستعيض عن الواقع بالأحلام والأماني غير المستندة على تخطيط ودراسة متنزّلة لواقع الناس، أما الموقف الثوري فيطمح لتغيير الواقع ويستعمل أدوات ذلك الواقع لخلق ظروف جديدة.

في الهندسة، مثلا، هنالك مساحة كبيرة لحلول مختلفة لنفس المشكلة الهندسية، بعضها حلول تقليدية وبعضها حلول مبتكرة وتطويرية، لكن جميع هذه الحلول تبدأ باستعمال المعطيات الموجودة، من قوانين المادة ومن المعرفة التكنولوجية والعلمية المتاحة ومن الموارد المحدودة المتوفرة. الحلول التقليدية تبقى تدور في فلك الحاضر، بينما الحلول المبتكرة تفتح آفاقا جديدة لخلق معطيات ومعرفة أفضل، فيحصل التقدم، وهكذا دواليك. أما ‘الخيال’ فهو قد يكون مفيدا، في هذا المشهد، لو كان ‘علميا’ من حيث رفده للتصورات وبذور الأفكار المستقبلية، لكنه لا يخلق شروطا جديدة في الواقع بنفسه إنما يحفّز عليها أهل العمل والابتكار.

(4)

لذلك فالتعامل الثوري، في نظرنا، مع المؤسسات الموجودة في واقعنا الاجتماعي، لا يكون وفق مدى استغلال السلطة القائمة لها، فنقول مثلا إن تلك المؤسسة فاسدة في جوهرها لأن السلطة القائمة تستعملها لإحكام واستدامة قبضتها. أن نقول في هذا العصر إن مؤسسات الواقع الحالي متورطة في علاقات السلطة، ذلك من نافلة القول، ومما يعرفه بالضرورة أي دارس اجتماعي جاد. إنما التعامل الثوري يكون بأن ننظر لتلك المؤسسات الموجودة – مع إدراكنا لتورطها في علاقات السلطة – وفق ميزانين: ميزان تبرير وجودها (فإن لم يكن مبررا يتم تجاوزها)، وميزان البدائل المتاحة (إذا كان لوجودها مبرر لكن هنالك بدائل أفضل).

كارل بولاني، كاشتراكي مستفيد من منهج المادية التاريخية بدون أن يكون ماركسيا (وذلك ممكن، ومتوفر، أي الاستفادة من المادية التاريخية بدون تبني جملة خلاصات وتصورات المدرسة الماركسية)، لاحظ شيئا مهما حول استخدام بعض الماركسيين لميكانزمات الصراع الطبقي – وهي ملاحظة لم تغب عن إنجلز وماركس نفسيهما، في الواقع، كما سنرى بعد قليل، لكن يبدو أنها غابت عن بعض الماركسيين – فبينما يقود الصراع الطبقي في جملته إلى صعود طبقة (أو طبقات متحالفة) على أكتاف طبقات أخرى، إلا أن حقيقة ذلك الأمر لا يفسّر من تلقاء نفسه كيفية قبول المجتمع بذلك الأمر، ومعنى ‘قبوله’ هنا أنه لا يرفضه تماما وجملة واحدة ويخرج عليه في اللحظة. يقول بولاني إننا بحاجة لفهم الوظيفة الاجتماعية-التاريخية للمؤسسات التي تديرها الطبقة الحاكمة (أو النخبة) لتوكيد سلطتها، لنفرز بين تلك الوظيفة الاجتماعية لتلك المؤسسات وبين استغلال النخب لها، حتى نعرف أن القبول (النسبي) للمجتمع بهذه الأوضاع هو الخلط الحاصل عنده (في الوعي وفي الممارسة) بين أهمية تلك الوظيفة الاجتماعية-التاريخية للمؤسسة وبين لا-أهمية وجود النخبة في سلطة المؤسسة (مصدر: بولاني، 1944، التحول الكبير).. ذلك لأن المؤسسات الاجتماعية لا يتم اختراعها في العادة عبر اجتماعات سريّة خبيثة بواسطة النخبة، إنما تبرز تلك المؤسسات من قريحة المجتمعات وذكائها الجماعي، التاريخي الديناميكي، لأداء وظائف تحتاجها المجتمعات في السياق التاريخي المعرّف–ثم مع ذلك تسطو عليها الطبقات التي تسطو على السلطة عموما، إذ لا يمكنها أن تمارس السلطة فعليا وهي غير متحكمة في تلك المؤسسات (ولو نسبيا)، فإذا استطاعت الجماهير بصورة عامة أن تميّز جيدا بين وظيفة المؤسسة المهمة لهم وبين طفيلية الطبقة/الطبقات المتسلطة عليها، لكانت الثورة على تلك النخب هي المسار البديهي والذي لا يحتاج لكثير تحفيز. وبالعكس، لو استطاعت النخب أن تبث في أذهان الناس ووعيهم الاجتماعي العام أن تلك المؤسسات “تابعة” للطبقة الحاكمة بطبيعتها، فعلينا إذن أن نتخيل تغيير السلطة باعتباره فقدانا تلقائيا لكل تلك المؤسسات، ومعظم الناس لن يسعفهم الخيال ولا المعرفة لتصوّر مجتمع تخلو منه كل المؤسسات فجأة، فيحصل القبول الاجتماعي لسيطرة النخب باعتباره شرط ضروري لاستمرار الوظيفة الاجتماعية-التاريخية لتلك المؤسسات.

والحق أن عددا من مفكري اليسار الماركسي المتميزين لم يتفقوا مع بولاني في هذا الأمر فحسب بل أسهبوا فيه من زاوية نظرهم، ومنهم قرامشي مثلا، الذي تعمّق في كيفية استخدام الأدوات الثقافية في المجتمع لصالح إقناع الجماهير بقبول سيطرة الطبقات السائدة عليها. أيضا، هنالك أمثال بولاني، من الاشتراكيين المستفيدين من المادية التاريخية بدون أن يتبنوا الماركسية، كأملكار كابرال، الذي وصل لخلاصات حول الدور المهم للعناصر الثورية في البرجوازية الصغيرة المحلية في حركة التحرر الوطني، ووصفه بموقف ‘الانتحار الطبقي’، ثم وصفه بأنه ‘أخلاقي’ في المقام الأول، ثم سياسي/منهجي/تاريخي في المقام الثاني (مصدر: كابرال 1966، سلاح النظرية). (وبطبيعة الحال فهو موقف يخص العناصر الثورية في البرجوازية الصغيرة – ومن مسمياتهم الأفندية وعمّال الياقة البيضاء، إلخ – أما تلك الفئة ككل فهي حزمة مشاكل بعضها عبادة القديم وبعضها خوف الممارسة والاكتفاء بالكلام المجرّد في الأوقات الصعبة، وهو حالهم العام في جملة مجتمعات ما بعد الاستعمار). ثم من أفضل ما يشار إليه في هذه المسألة بعض ما قاله إنجلز نفسه، حين قال، في رسالة إلى يوسف بلوخ، 21 سبتمبر 1890:

“وفقا للإدراك المادي للتاريخ، يشكّل إنتاج وإعادة انتاج الحياة الفعلية العنصر الحاسم في آخر المطاف، في العملية التاريخية. خلاف ذلك لم نؤكده في يوم من الأيام، لا ماركس ولا أنا. بالتالي إذا شوّه أحدهم هذه الموضوعة إلى مقولة إن العنصر الاقتصادي هو، على حد زعمه، العنصر الحاسم الوحيد، فإنه يحول الأطروحة إلى عبارة مجردة، لا معنى لها ولا تدل على شيء. الأوضاع الاقتصادية هي القاعدة، بيد أن العوامل المتنوعة للبنية الفوقية – من التشكيلات السياسية للصراع الطبقي ونتائجه، والأعراف التي تؤسسها الطبقات المنتصرة بعد معارك ناجحة، إلخ، كالأشكال القانونية وحتى انعكاسات كل هذه الصراعات الفعلية في أدمغة المشاركين، كالنظريات السياسية والفقهية والفلسفية والآراء الدينية ثم تطوراتها إلى نظم عقائدية – جميعها تمارس تأثيرها على مساقات الصراعات التاريخية وفي حالات كثيرة تهيمن على تحديد أشكالها. هنالك تفاعل بين كل هذه العوامل والأحداث اللانهائية بحيث… تؤكد الحركة الاقتصادية نفسها في النهاية كضرورة. لولا ذلك فإن تطبيق النظرية [المادية التاريخية] على أي حقبة تاريخية سيكون أسهل من حل معادلة حسابية بسيطة من الدرجة الأولى.”

(5)

مؤسسة الدولة العصرية (أو منظومة مؤسسات الدولة العصرية) لها وظيفة اجتماعية-تاريخية في سياق عالمنا المعاصر، عالم ما بعد الاستعمار، وعالم موازنات القوى وشروط النظام العالمي الذي يعرّف المجموعات البشرية وفق المواطنة والحدود الجيوسياسية. هي فوق ذلك من أعقد منتجات المجتمع البشري عبر تاريخه، إن لم تكن الأعقد (وذلك مما سنلمسه بعد قليل)، ولذلك فالتعامل معها، كواقع، يتطلب الكثير من التدبّر. ومن أجل تجاوز هذا الواقع نحتاج لاستعمال أدواته ومعطياته.

مثلما قال النبي “بُعِثت والساعة كهاتين (وأشار بالسبابة والوسطى)”، يمكن أن نقول في جملة العالم “بُعثَت مرحلة ما بعد الاستعمار ونهاية الدولة كهاتين”، وفي السودان يمكننا كذلك أن نقول “بُعِثت الثورة ونهاية الدولة كهاتين”. كثير من مثقفينا ينظرون أمامهم ويرون المعالم الواضحة لقصور مؤسسة الدولة عن استيفاء الطموحات البشرية المتنامية، كما يرون تورطها في كبت تلك الطموحات والأشواق، ويرون حراكا اجتماعيا عالميا يضيء تلك التناقضات ويتوسّع في تبيانها، كما يرون الأحداث العالمية الملموسة التي توضح كل هذه الأمور، فيخلصون، بحق، إلى أن عهد الدولة، كما نعرفها اليوم، قد أفل، وهي آيلة إلى زوال. وهي فعلا كذلك، في نظرنا.

بيد أن هنالك مشكلة حقيقية وقديمة في تقدير الزمن والمراحل التاريخية المطلوبة لتحقيق هذا الأمر. في الستينات من القرن العشرين، مثلا، كان الكثير من المفكرين اليساريين، والكثير من أهل الفنون، متيقنين من أن ولادة عالم جديد لن تأخذ أكثر من عشرة سنوات أو عشرين بالكثير، وأنها بدأت فعلا وستظهر قريبا. وكانوا من شدة تيقّنهم يقولون لمن لا يوافقهم في ذلك “لا بأس، كلها كم سنة وسترون بأنفسكم”، وبثقة عالية، لأنهم شعروا حسيا أن الأحداث تتحدث نيابة عنهم وفي صالحهم. والآن مضت علينا 60 سنة منذ الستينات، وكثير من أولئك المفكرين والفنانين اضطروا للتعامل مع سقوط يقينهم ذلك بطرق متعددة، ولم يعبأ التاريخ بيقينهم. ونحن نرى أنهم لم يخطئوا تماما، إنما فقط استسهلوا حراك التاريخ وما يتطلبه من زمن؛ مثلما استسهل بعض المسلمين الفترة الزمنية في كناية ما بين سبابة يد النبي ووسطاها.

من ناحيتنا، نرى أن مؤسسة الدولة (بل منظومة مؤسسات الدولة) إلى زوال، قريبا، لكن “قريبا” مهلة تاريخية ديناميكية، قد تقصر وقد تطول نسبيا من زاوية نظرنا وتجربتنا (أما من زاوية التاريخ الكبير فلا كبير فرق). هي إلى زوال عندما تستنفد غرضها، وعندما يكبر جسد المجتمع البشري على جلبابها، وهو الآن قريب جدا من تحقيق ذلك، لكن بقيت خطوات مهمة لا بد من مشيها، فإما مشيناها بوتيرة سريعة فقصرت الفترة الزمنية وإما تباطأنا فطالت. يقول في ذلك الأستاذ محمود محمد طه: “وليس من شك عندي أن تطور الجماعة سيطّرد حتى يجيء اليوم الذي تبطل فيه الدولة، كما نعرفها الآن، من السطوة، والقوة، بحيث تصبح عبارة عن جهاز لا يعدو نفوذه تنسيق جهود الجماعات المحلية المختلفة، في كلٍّ متسق.” (1953، جريدة صوت السودان).

مجتمعات ما بعد الاستعمار بحاجة لأن تعرف كيف تنظم وتدير شؤونها داخليا بصورة جديرة ومستقلة، معرفيا وعمليا – أو لنقل، قانونيا وتكنولوجيا، وسياسيا وعسكريا – بحيث يتحقق القول الذي قاله لينين (قبل أوانه): “أي طباخ يستطيع إدارة دولة.” بذلك تصبح قوى المجتمع وعلاقاته متقدمة تنظيميا ومعرفيا (أي في المستوى المتوسط العام لأعضاء المجتمع) بحيث تبرز لمهمة إحداث نقلات نوعية في منظومة الدولة العصرية–في إعادة تعريفها وفي بناء مؤسسات جديدة. هذا أمر يحتاج لعمل ويحتاج لزمن، يحتاج لتدريب ودُربة، لم نستوفهم بعد. بل إننا إذا لم نستوفه في نافذة زمنية معيّنة فإن التاريخ سيعود مرحلة أو مرحلتين للوراء، بحيث أن الاستعمار شخصيا (وليس الاستعمار الجديد ولا النيولبرالية ولا التورية ولا بتاع) سيعود ليحتلنا من جديد، ووقتها لن نترك نموذج الدولة الوطنية-العصرية وراءنا، كما نريد، بل سننتكس عنه إلى الوراء–إلى نموذج المستعمَرة.

بينما نفهم أن مؤسسة الدولة العصرية ليست بريئة هيكليا من محركات الاستغلال – استغلال طبقات ممتازة لطبقات كادحة داخل المجتمع، واستغلال قوى امبريالية/نيوكولونيالية لوكلائها المحليين في دولة ما بعد الاستعمار – إلا أن ذلك الفهم لصفة من صفات الدولة العصرية لا يُعتبر فتحا في حد ذاته، ما لم يساعد على تطوير أدوات نقدية، دايلكتيكية، للتعامل مع الدولة العصرية، أي الأدوات التي تموضعنا في السياق التاريخي لنستعمل معطياته من أجل خلق ظروف مستقبل أفضل–أي نستعمل الدولة العصرية كأحد تراكمات الحداثة والتحديث حتى نطوّر قدرات إدارية/تنظيمية وتكنولوجية/صناعية أفضل للشعوب يمكنها عبرها أن تعيش حياة أكرم كما يمكنها مستقبلا تجاوز نموذج الدولة العصرية نفسه. بدون تلك الأدوات النقدية يمكننا أن نخلط بين فهم الظاهرة وبين مجرد الشكوى والتذمر منها (ذلك التذمّر الذي يفقدنا الحكمة الثورية في استعمال معطيات الواقع من أجل تغيير الواقع). كتبنا كثيرا عن أهمية منظومة الدولة العصرية بالنسبة للشعوب التي تعيش في السياق التاريخي الحالي، فالدولة العصرية هي الإطار الأنجع، حتى الآن، الذي تستطيع الشعوب عبره أن تسعى للحيازة على أكبر قدر ممكن من فوائد عصر الحداثة – فوائده “التحديثية” التكنولوجية والاقتصادية والمعرفية والإنسانية – كما تسعى عبره لاستخدام أدوات التنظيم الشعبي لمقاومة تمددات الاستغلال والسلطة التي هي أيضا من أعراض عصر الحداثة (فعصر الحداثة، كسابقيه، عصر متناقض ودايلكتيكي).

موقفنا المفاهيمي من الدولة العصرية لخّصناه مسبقا بعبارة “لا بريدك ولا بحمل بلاك” (المستعارة من تراثنا المحلي) . عموما، نقول إذا كانت هنالك صيغة حالية، فعالة، للتنظيم المجتمعي الحديث، بديلة للدولة، وتستطيع اليوم توفير الإدارة والتنسيق الشاملين لنظم الخدمة المدنية والخدمات العامة والأشغال العامة (مثل تشغيل وصيانة محطات وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإنشاء وصيانة الطرق والجسور والموانئ، إلخ، وبقايا البنية التحتية) وكذلك النظام الصحي والنقل والمواصلات، وتنظيم متطلبات القطاع الصناعي والزراعي والتعديني، من بنى تحتية وشروط إدارية ومالية وفنية، وتنظيم قضايا العمل والتأهيل الفني والإداري لتسيير كل هذه النظم المتعلقة بحركة الناس والتكنولوجيا ومساعي العيش في المجتمعات الحديثة، أو التخطيط المدني والريفي، أو الإحصاء والأرصاد ومراقبة جودة السلع (مثل السلع الغذائية والاستهلاكية) أو التجارة الدولية والعلاقات الدولية (أي التي تقتضي التعامل مع بقية العالم بنظمه الحديثة)، أو الإدارة البيئية، أو تنسيق نظم الطيران المدني وحركة السفن والسكة حديد، داخل وخارج النطاق الجغرافي لسيادة المجتمع، أو ترتيب النظم العسكرية الحديثة (والتي بدونها لن تكون للدولة سلطة تنفيذية)، أو فض النزاعات بين الجماعات المسلحة، أو اتفاقيات مشاركة موارد المياه، والأجواء والمعابر، والاتفاقيات الإقليمية والدولية السياسية، وبروتوكولات العلاقات المتشعبة بين المجتمعات في هذا الكوكب (من مصالح ونزاعات وتبادلات)، أو التبادل المعرفي والبحثي بين المجتمعات الكوكبية من أجل التطور التكنولوجي والاقتصادي المستمر، وضمان المعايير والضوابط البحثية العلمية، وتنسيق قضايا التنقّل الدولي (السفر) والعمل والزيارات، إلى آخر ذلك من وظائف ومحاور الدولة العصرية…. إن كانت هنالك صيغة حالية، فعالة، تستطيع فعل ذلك، في هذا السياق التاريخي، بخلاف الدولة العصرية، فما أسعدنا بالاطلاع عليها وإعطائها ما تستحقه من الاعتبار الجاد. ونعلم أن كثيرا من الناس يستسهلون هذه الوظائف الكثيرة، المعقدة، أو يظنون أنها قابلة حاليا للتجزئة على مستويات محلية أصغر من الدولة وأصغر من المنظومة الدولية. وفي رأينا أن الذين يستسهلون هذه الوظائف غير ملمّين بما يكفي بتفاصيلها وتفاصيل الصعوبة القصوى لتجزئتها على وحدات أصغر وأكثر تعددا مما هي عليه الآن (وهو أمر أقل ما يقال عنه إنه كابوس بيروقراطي وتكنولوجي يزيدنا تورطا في ما نكرهه من بيروقراطية الدولة وتعقيدات إجراءاتها وتراكم هياكلها)، كما أنهم يغلّبون الحس السياسي وعلاقات السلطة فحسب على الحس الفني وعلاقات إدارة شؤون الناس في المجتمعات العصرية، بينما مجال الدولة يشمل كل ذلك ويزيد عليه، ولذلك هي معقّدة ومتناقضة

وفي نفس الوقت، فإن ما قلنا أعلاه حول الأهمية التاريخية للدولة العصرية للشعوب ومصالح الشعوب لا ينبغي أن يؤخذ كذريعة ضد الجهود المهمة والمتنامية لزيادة السلطات والقدرات المحلية، أو اللامركزية، على مستوى التنظيم وعلى مستوى الإنتاج، وعلى مستوى توزيع المكتسبات والحاجات الأساسية بصورة أكثر عدالة وأكثر منطقية. مجالا المركزية واللامركزية، في عصرنا هذا، مجالان بينهما بعض التناقضات المفهومة، لكن بينهما كذلك منطقة تداخل وتكامل كبيرة، أي هنالك مساحة واقعية ومحترمة للسعي للحصول على مكتسبات الدولة العصرية رغم مركزيتها ومكتسبات الحكم المحلي اللامركزي، عبر منطقة التداخل، أي عبر بناء نظم دولة كفؤة مع تقليل غلواء مركزيتها وزيادة مساحات ممارسة السلطة المحلية كلما كان ذلك ممكنا ومثمرا. هذه منطقة خصبة، ولم تجرّب جيّدا بعد (لكن عندنا إرث نظري وتجريبي مفيد بخصوصها)، ونحتاج الابتكار والواقعية معا من أجلها.

لذلك قلنا، في كتاب “السلطة الخامسة” (2021، الخرطوم)، وفي محاولة لوزن الأمور بميزان منصف، إن “الدولة إنما هي وليدة تناقضات حركة التاريخ (الدايَلكتيك)، فقد كانت هي المؤسسة التي كان لها القدح المعلّى في نقل الهوية الجمعية البشرية من المجموعة الإثنية (القبائل والبطون، الخ) والمجموعة العرقية والدينية إلى هوية بسيطة وموضوعية: الهوية الجيوسياسية [هوية المواطنة]. كانت الدولة أيضا جهازا مهما جدا في طرح وتثبيت السياسات والقوانين التي تحمي حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي [نسبيّا]. أيضا كان نظام الدولة، في حرصه على تعميم المعايير وأسس القياس والمراقبة، مهمّا جدا في تثبيت وتعميم قواعد البحث العلمي ورصد النتائج ونشرها وتقييمها، وبالتالي ساهمت الدولة مساهمة مهمة في جعل البحث العلمي نشاطا إنسانيا واسعا ومتصلا عبر المناطق والحدود واللغات. في نفس الاتجاه ساهمت الدولة، بنفس النسق، في تقدم التكنولوجيا، كما أوردنا من النماذج أعلاه، وفي شيء غير يسير من إعادة توزيع السلطة والثروة بين المواطنين (حين اتجهت لذلك). لكن، وفي نفس الوقت، أبقت الدولة دائما على جانب جبري وقهري من كينونتها، فرضت به نفسها بالقوة منذ بداياتها، إذ كانت امتدادا وتطورا طبيعيا لتيار السلطة الغاشمة في المجتمع (ولا ننسى أنها مؤسسة وُلِدت في رحم ممالك [معاهدة ويستفاليا في 1648م]). مجرد وجود الدولة يتطلب احتكار السلطة الجبرية كما يتطلب تجريم أي عمل لا يتسق مع استمراريتها (بمعنى جعله جريمة في اعتبار القانون حتى عندما يكون ذلك العمل غير إجرامي في حقيقته من الناحية الأخلاقية). من جانب آخر قامت الدولة بتصعيد الصراع الطبقي وتكريس نزعات التسلط، كما غذّت الأيدلوجيات والأنظمة الفاشية، وخنقت الكثير من القوى الإيجابية والخلّاقة والتحررية في المجتمع…. وفي النهاية لا يمكن للبشرية أن تنفي الدروس والعبر، بجانب المكتسبات، التي ورثتها من تجربة الدولة”…. ثم قلنا، “لكن لا مفر لهذه البشرية من الوصول لخلاصة أنه لا يمكننا المضي قدما، في المستقبل، من أجل حياة بشرية أفضل وأعدل وأقوم، نحو تحقيق حريتنا وإنسانيتنا الكامنة كاملة، بدون ترك نموذج الدولة المعاصرة وراءنا كتاريخ، في يوم من الأيام. المجتمع الإنساني العالمي الذي تمكن من المضي خطوات كبيرة للأمام مصطحبا مؤسسة الدولة قادرٌ أيضا على تصميم نُظُم اجتماعية بديلة، أكثر كفاءة، تبني على التجارب السابقة وتتجاوزها. لكن الطريق نحو تلك النُظُم البديلة ربما يمر بمرحلة استعمال مؤسسة الدولة أفضل استعمال كيما تستنفد غرضها. الأنظمة والقوانين الحكيمة ليست هي تلك التي تبقى لتبقى، وإنما هي تلك التي ‘تخدم غرضها حتى تستنفده’، فتفتح الطريق لنقلة أخرى جديدة في مسيرة البشرية.”

(6)

مؤسسة القوات المسلحة، كذلك، إحدى مؤسسات الدولة التي لديها وظيفة تاريخية مهمة، خصوصا في ظل مجتمع كوكبي لن يسمح لأي مجتمعات ما بعد استعمارية أن تكون مستقلة بدون قوة عسكرية، إلا لو نزلنا تحت وصاية إحدى القوى الكبرى (فنصبح فعلا مثل كوستاريكا، كما أشار بعض التوّاقين، من السودانيين مؤخرا، وهم يتحدثون عن نموذج كوستاريكا باعتبارها ليس لديها جيش أصلا وما زالت دولة قائمة وما عندها مشكلة–متناسين أن كوستاريكا لديها بوليس عالي العسكرة، وذلك أسوأ، كما هي تحت الوصاية العسكرية والسياسية الأمريكية، مقابل الحماية، وهو وضعٌ أقرب لوضع المستعمَرة من وضع البلد المستقل الحر).

والسودان حالة أكثر خصوصا، بالنسبة لنا، من واقع كوننا سودانيين ومن واقع أن السودان شهد ويشهد حالة قصوى من حالات تدخّل الجيش في السياسة والحكم، فليس كل العالم لديه نفس مشكلتنا في السودان، بنفس هذا المستوى (مثلما بعض المجتمعات لديها مشكلة مع التعاونيات الفاسدة، كما ذكرنا آنفا، الأمر الذي قد يجعلهم يتصورون أن فكرة التعاونيات نفسها تحتاج مراجعة، بينما الأمر ليس كذلك في جملة العالم؛ وهذا وجه مقارنة واحد فقط بين القصتين، إذ لا يمكن أن نساوي بين مؤسسة الجيش ومؤسسة التعاونيات مساواة عامة، لا في الوظائف ولا في التعاطف).

ميزان تبرير الوجود يقول لنا إن أي ثورة اجتماعية-سياسية في السودان، تحصل بدون أن يكون فيها بناء دولة، وبدون أن يكون فيها ‘قوات شعب مسلحة’ (أي المؤسسة ووظيفتها التاريخية) هي ثورة في كف عفريت، ليس في ظل المطامع الداخلية المتربصة بالثورة فحسب وإنما كذلك في ظل واقع إقليمي ودولي محيط سرعان ما يشتت السودان وشعبه وموارده أشلالا إذا لم يكن السودانيون قادرون مؤسسيا على حماية أرضهم بصورة عسكرية متقدمة ويُحسَب لها حساب بين القوى المحيطة؛ وذلك الحساب ليس بالضرورة عبر التأكد من أننا لن نُهزَم عسكريا إزاء أي دولة – فنحن في عالم وصلت فيه القدرات العسكرية لدى القوى العالمية، المتعددة والمتشاكسة، مراحل مهولة – وإنما المقصود أن يكون هنالك رادع عام (deterrent) يؤكد أن محاولة العدوان على أرض السودان وشعبه لن تكون نزهة، بل ستكون هناك تكلفة مقابِلة يصعب تقديرها أو التنبؤ بالاستعداد لتحمّلها.

والأمثلة على هذا الأمر كثيرة حول العالم، فلو كانت حركات التحرر الوطني، والثورات الشعبية، التي حصلت في القرن العشرين، تخلّت عن قوات الدولة المسلحة، ولم تستحوذ على أصول تلك القوات وعلى مؤسسات الدولة، ثم تعمل من داخلها، باعتبار أن الدولة والقوات المسلحة توابع للطبقة الحاكمة فحسب، لما استغرق الأمر شهورا قبل أن تنجح القوى المضادة للثورة من إحباط الثورة وحركة التحرر، أو قبل أن تنجح القوى الامبريالية في احتلال تلك البلدان وإرجاعها إلى ما كانت عليه وأسوأ. فميزان تبرير الوجود لا يقول إن هذه المؤسسات جميلة وظريفة ولا غبار عليها لو أزلنا السلطة السياسية، إنما يقول إن فقدان هذه المؤسسات، في السياق التاريخي، وبدون بدائل قوية جاهزة، سيؤدي لنتائج أسوأ من الوضع الراهن.

(وفي الحقيقة هذه نقطة توضح الكثير، من ناحية أخرى، فما يسمى بقوات الدعم السريع – وهي في الواقع منظومة إقطاعية، في هيكلها وعلاقاتها وملكيتها، تتبع لنماذج تاريخية قديمة وليست معاصرة – دورها حاليا هو تجريد السودان من فرص قيام قوات مسلحة مؤسسية، الأمر الذي يفتح فرص تسييل الدولة ثم استغلال الشعب السوداني وموارده، وتبديد فرصه المستقبلية الممكنة…. وكل هذا بالتأكيد ليس في مصلحة شعوب السودان، وهذا ما يجعلنا نقف موقفا واضحا ضد استمرارية منظومة ما يسمى بالدعم السريع في مستقبل السودان، فلو كانت وجودها ببساطة ليس في مصلحة قيادات الجيش، أو ليس في مصلحة مؤسسة واحدة جانبية اسمها الجيش ليست لها ضرورة، فحسب، لما كان الأمر يعنينا).

ما هنالك، كما ذكرنا سابقا، هو أن القوات المسلحة السودانية الحالية، تحتاج لإعادة تعريف شاملة، ولمراجعات هيكلية كبيرة (تحدثنا وكتبنا عنها منذ ما قبل هذه الحرب – يمكن مراجعة الحلقة الثالثة من سلسلة ‘كيف يُحكَم السودان؟’، من شبكة عاين، في يوتيوب، مايو 2022 – بل تطرقنا لها منذ ما قبل الحراك الثوري لديسمبر 2018)، وهذا موقف ثوري، لأننا نريد وظيفة هذه المؤسسة لأغراض ثورية، أي أغراض مختلفة تماما من الأغراض التي لعبتها في العقود السابقة وحتى الآن. فأصول هذه المؤسسة وقوامها ملك للدولة، والدولة ملك للشعب، والدولة مطية الشعب نحو تحقيق أهداف الثورة: حرية سلام وعدالة، وتنمية.

نقول هذا ونحن من الذين يشجعون جدا عملية التخلص والاستبدال في ما يخص كل المؤسسات السلطوية غير ذات الفائدة، أي التي لا تستطيع تبرير وجودها بما يكفي، وفق وظيفتها الاجتماعية المطلوبة في السياق التاريخي المعاصر. لذلك قلنا إن مؤسسة البوليس، مثلا، مؤسسة يمكن وينبغي استبدالها بصورة كاملة (وقس على ذلك)، بينما القوات المسلحة ينبغي إعادة تعريفها وإعادة هيكلتها. وكذلك ننظر في شتى المؤسسات الأخرى المتعلقة بالدولة العصرية وبسيرورة المجتمعات الحديثة. لدينا إذن ميزان، ونستعمله بجديّة، ثم نعرض خلاصاته للناس لينظروا فيه…. وللحديث شجون.

[مصدر الصورة: https://tinyurl.com/u76pzy8u]