محاور (لقاء سودان بكرة، 29 اكتوبر 2021) – سلسلة الحراك الثوري

“من الحشد إلى التنظيم”، قصي همرور (استضافة حسام عثمان محجوب)

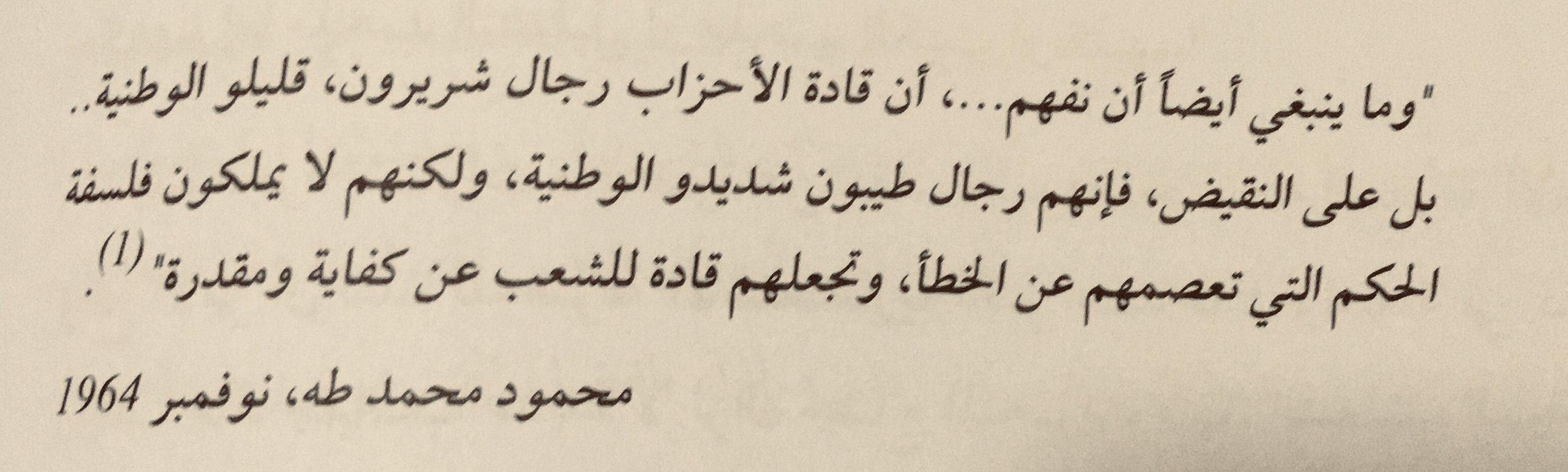

(1)

الوضع الراهن ومقدّماته باختصار:

- المحاولة الانقلابية الجارية لم تكن مفاجئة، فهي إحدى السيناريوهات التي كانت متوقعة منذ سبتمبر 2019، والتي تفضي لنتيجة واحدة: انهيار الشراكة الهشة وغير المعقولة، فتلك الخلطة العسكدنية كانت كقلعة رمال بنيت على شاطئ بحر. كلا طرفي الشراكة كان منذ البداية يتربص بالآخر، باعتبار التناقضات الكبيرة بين الطرفين وباعتبار التناقضات الداخلية عند كل طرف، بجانب اعتبار ديناميكيات العوامل الداخلية الأوسع والعوامل الخارجية كذلك.